جرائم الضرر في ضوء التشريع الجنائي المغربي: دراسة تحليلية الدكتورة : نهاد أفقير

[]

جرائم الضرر في ضوء التشريع الجنائي المغربي: دراسة تحليلية

Harm crimes in Moroccan criminal legislation: an analytical study

الدكتورة : نهاد أفقير

أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول، سطات.

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025

رابط تسجيل الاصدار في DOI

https://doi.org/10.63585/KWIZ8576

للنشر و الاستعلام

mforki22@gmail.com

الواتساب 00212687407665

جرائم الضرر في ضوء التشريع الجنائي المغربي: دراسة تحليلية

Harm crimes in Moroccan criminal legislation: an analytical study

الدكتورة : نهاد أفقير

أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول، سطات.

ملخص:

يُعدّ الضرر في القانون الجنائي من المفاهيم الجوهرية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقيام الجريمة وتقدير المسؤولية الجنائية، وفي هذا السياق يتجلّى الدور الأساسي للتشريع الجنائي المغربي في إرساء قواعد واضحة تُجرّم الأفعال التي تُفضي إلى إلحاق الضرر بالغير، وتُرتّب عليها جزاءات زجرية وفقًا لخطورة الفعل ونتيجته، حيث أن القانون الجنائي يولي اهتمامًا بالغًا بجرائم الضرر، سواء كانت موجها ضد الأشخاص كالقتل والإيذاء، أو ضد الأموال كالسرقة والإتلاف أو حتى ضد القيم المعنوية كالسب والقدف. كما أنه في ظل الثورة الرقمية، قام القانون الجنائي بتوسيع نطاق جرائم الضرر ليشمل أفعالاً جديدة لم تكن مألوفة سابقًا، مثل الجرائم الإلكترونية، والاعتداء على الخصوصية، والتشهير عبر الوسائط الحديثة، وقد خلصنا إلى أن المشرّع يسعى من خلال تجريم الأفعال الضارة إلى تحقيق الردع العام والخاص، وضمان العدالة الاجتماعية، من خلال معاقبة الجناة وتعويض الضحايا، متى أمكن ذلك. كما أن سلطة القضاء تبقى جوهرية في التقدير السليم لمدى تحقق الضرر وتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة. لذلك، فإن مواصلة تطوير القواعد القانونية الناظمة لجرائم الضرر، والتكيّف مع المستجدات المجتمعية والتكنولوجية، يظلّ أمرًا ضروريًا للحفاظ على فاعلية القانون الجنائي كأداة لضمان النظام العام وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية المنظومة القانونية الحالية في التصدي لهذه التحديات فهذه الدراسة التحليلية تعمل على تسليط الضوء على جرائم الضرر في التشريع الجنائي المغربي، وتحليل المسؤولية الجنائية المترتبة عنها ومدى تأثيرها في تكييف الجريمة والعقوبة، مع الاستعانة بمواقف الفقه المغربي، بهدف الوصول إلى تقييم علمي وموضوعي مع اقتراح توصيات كفيلة بتطويرها.

الكلمات المفتاحية: الضرر، العقاب، جرائم النتيجة، المسؤولية الجنائية، الردع.

Summary:

Harm in criminal law is one of the fundamental concepts that is closely linked to the commission of the crime and the assessment of criminal responsibility. In this context, the fundamental role of Moroccan criminal legislation is evident in establishing clear rules that criminalize acts that lead to harm to others, and impose punitive penalties on them according to the seriousness of the act and its result. The criminal law pays great attention to crimes of harm, whether they are directed against persons, such as murder and harm Or against money, such as theft and destruction, or even against moral values, such as insults and slander. In light of the digital revolution, the Penal Code has expanded the scope of tort crimes to include new, previously unfamiliar acts, such as cybercrime, invasion of privacy, and defamation via modern media. We conclude that by criminalizing torts, the legislator seeks to achieve public and private deterrence and ensure social justice by punishing perpetrators and compensating victims whenever possible. The authority of the judiciary also remains essential in properly assessing the extent to which harm has been achieved and the proportionality of the punishment to the crime committed. Therefore, further development of legal rules regulating tort crimes, and adaptation to societal and technological developments, remains essential to maintaining the effectiveness of criminal law as a tool to ensure public order and protect the fundamental rights of individuals. This raises questions about the adequacy of the current legal system in addressing these challenges. This analytical study sheds light on tort crimes in Moroccan criminal legislation, analyzes the criminal liability resulting from them, and their impact on adapting the crime and punishment, drawing on the positions of Moroccan jurisprudence, with the aim of arriving at a scientific and objective assessment and proposing recommendations capable of developing them.

Keywords: harm, punishment, crimes of consequence, criminal liability, deterrence.

مقدمة:

عرف القانون الجنائي في السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على نصوصه، فرضته التحولات الهيكلية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي في جميع مناحي الحياة السياسية، الحقوقية ،الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا بهدف حماية حقوق و حريات الافراد داخل المجتمع، وفي سياق هذه الاعتبارات نجد أن القانون القانون الجنائي العام يشكل الجانب التأصيلي لأنه يحدد القواعد التي تخضع لها جميع الجرائم، في حين أن القانون الجنائي الخاص يحدد القواعد و الأحكام التي تطبق على كل جريمة على حدى، ومنه يمكن القول بأن القسم العام مقدمة للقسم الخاص بالرغم من أن هذا الأخير كان السباق في الظهور، بحيث ظهرت أولا أنواع السلوك الإجرامي التقليدية ، ثم قام بعد ذلك الفقه بتحليل الأصول العامة لهذه المسببات وصاغ لها قواعد عامة ومجردة لتنظيمها، وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية، نجد أن المشرع المغربي قد أورد أحكام القسم العام في الكتابين الأول والثاني في الفصول من 1 إلى 162 من مجموعة القانون الجنائي، بينما خصص الكتاب الثالث للقسم الخاص تحت عنوان الجرائم المختلفة وعقوباتها في الفصول من 163 إلى 612 من مجموعة القانون الجنائي، ذلك أن الدولة تسعى لحماية كيانها من الجريمة بوسائل عديدة ومتنوعة عن طريق تنفيذ القانون والعدالة الجنائية، من خلال سياسة جنائية تهدف إلى ردع التصرفات المسببة للضرر، حيث تحتل جرائم الضرر مكانة بارزة في القانون الجنائي كونه النتيجة السلبية التي تترتب عن الفعل الجرمي، سواء كانت هذه النتيجة تمس الفرد كإيذائه جسديًا أو نفسيًا أو ماديًا، أو تمس المجتمع كالمساس بالنظام العام، و في هذا الاطار يُميز الفقه المغربي بين الضرر المادي كالقتل و السرقة و بين الضرر المعنوي كالسب، التشهير مثلا، لذا يتدخل القانون الجنائي بالزجر من خلال الجزاء الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير الضرر ، ويعتبر التجريم هو أقصى مراتب الحماية بحيث ربطت جل التشريعات الجنائية إتيان الجريمة بتطبيق العقوبة، إذ لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني تطبيقا لمبدأ الشرعية، كما أن العقوبات تتعدد بصورة مجردة في نصوص تشريعية يضعها الجهاز التشريعي في الدولة، ويتولى الجهاز القضائي تطبيقها في الواقع العملي وذلك وفق القانون الجنائي، وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة القانون الجنائي في درء الضرر ؟ ما أساس قيام المسؤولية الجنائية ؟ من هم الأشخاص المسؤولين جنائيا عن الضرر ؟ تلك وغيرها من الأسئلة سنعمل على تحليلها من خلال:

- المحور الأول: الأحكام العامة للضرر في ظل مجموعة القانون الجنائي

- المحور الثاني: آثار المسؤولية الجنائية عن الضرر

المحور الأول: الأحكام العامة للضرر في ظل مجموعة القانون الجنائي

تعد الجريمة قديمةٌ قِدَمَ وُجودِ الانسان على سطح الأرض، فقد لازمته منذ استيطانه الأرض، حيث أنّ أول جريمة عرفتها البشرية كانت التي ارتكبها قابيل أحد أبناء سيدنا آدم في حقّ أخيه هابيل، مما يفيد أن المبادئ التي تحكم القانون الجنائي لم تكن وليدة الأيام والساعات، بل اجتاحت إلى آلاف السنين ، فما كانت لجريمة أن تقع إلا وكان لها عقاب مقرر لها ، فالمسؤولية الجنائية عن الضرر هي صلة الوصل بين الجريمة والجزاء الجنائي، لذا سنعمل على تحديد الجرائم الناتجة عن الضرر في التشريع الجنائي المغربي من خلال الفقرة الأولى، على أن نعالج في الفقرة الثانية الضرر الناتج عن الخطأ في ظل القانون الجنائي.

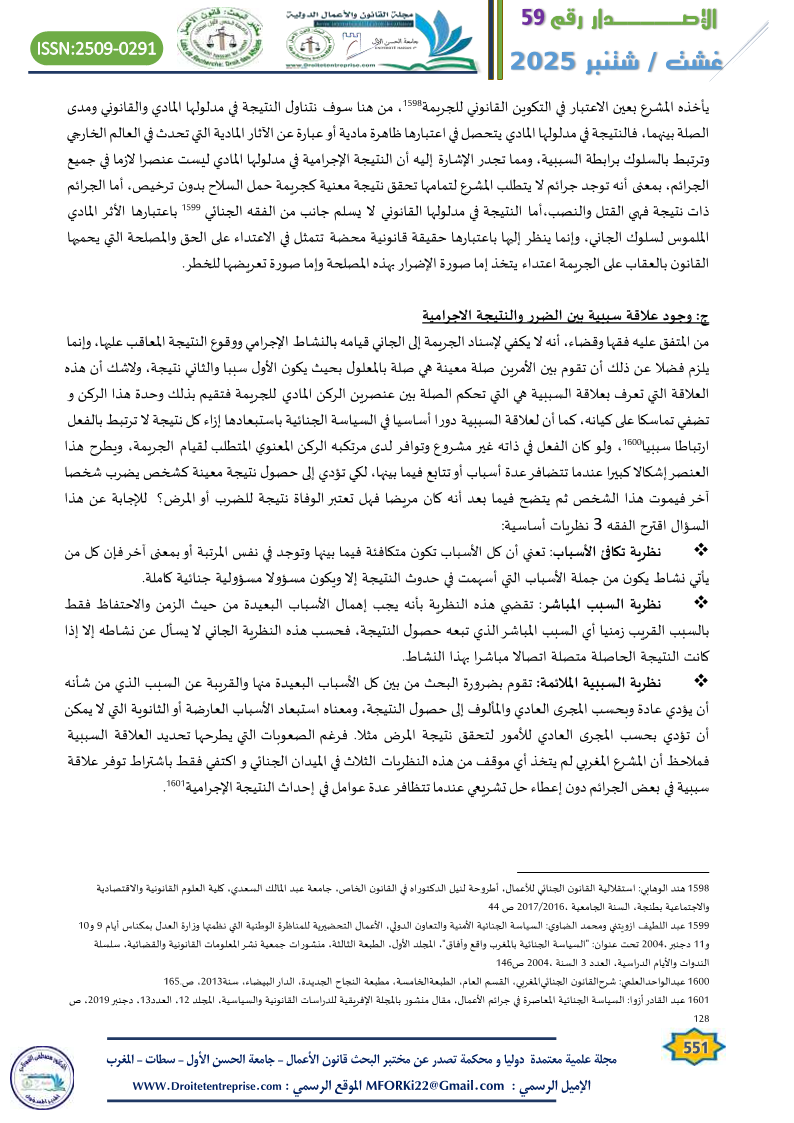

الفقرة الأولى: الجرائم الناتجة عن الضرر في التشريع الجنائي المغربي

تعد الجرائم الناتجة عن الضرر في التشريع الجنائي المغربي هي الجرائم التي لا تتحقق إلا إذا نتج عن السلوك الإجرامي ضرر فعلي ملموس، ويكون هذا الضرر جزءًا أساسيًا من تكوين الجريمة، فلا يكفي مجرد الفعل أو السلوك، بل يجب أن تترتب عليه نتيجة ضارة، وهنا وجب التمييز بين “جرائم الضرر” أو “جرائم النتيجة” و”جرائم الخطر” التي يُعاقب فيها على الفعل لمجرد أنه يُشكل تهديداً محتملاً، حتى وإن لم يتحقق ضرر فعلي.

| الضرر الناتج | الجريمة |

|---|---|

| إزهاق روح الضحية-وفاة- | القتل العمد |

| إصابة جسدية أو عاهة | الإيذاء العمدي |

| ضرر جسدي ناتج عن خطأ | الإيذاء غير العمدي |

| إتلاف ممتلكات بالنار | إضرام النار |

| وفاة أو مرض بسبب مادة سامة | التسميم |

| فقدان المال | السرقة |

| ضرر في الذمة المالية | خيانة الأمانة |

وبالتالي تعتبر جرائم الضرر أو جرائم النتيجة هي النشاط الخارجي المجسد للفعل الإجرامي وبه يتحقق الضرر والاعتداء على المصلحة المحمية جنائيا، كما عن طريقه تقع الأعمال التنفيذية للجريمة، وعلى هذا الأساس يتحقق الركن المادي في الجريمة التامة بتوفر النشاط الإجرامي، تحقيق النتيجة الإجرامية، وجود العلاقة السببية بين هذا النشاط والنتيجة الإجرامية، ذلك أنه كقاعدة عامة لا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية إلا إذا تحولت إلى نشاط مادي ملموس، وعليه فقيام الركن المادي مبدئيا يتوقف على توافر ثلاث عناصر:

أ: النشاط الاجرامي المسبب للضرر

هذا النشاط الذي يعتبر العنصر الأول في الركن المادي للجريمة إما أن يكون ايجابيا فهو عبارة عن فعل مادي يصدر من الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب في جرائم الإيذاء، أو الاختلاس في السرقة، أما بالنسبة للنشاط السلبي فهو يتحقق بالامتناع أي بعدم القيام بما يوجب القانون القيام به في بعض الحالات كعدم التصريح بالولادة، أو عدم الحضور للإدلاء بالشهادة أو كعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

ب: النتيجة الإجرامية للضرر

هي ذلك الأثر المترتب عن نشاط الجاني ايجابيا كان أو سلبيا الذي يظهر في التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر ملازم لهذا النشاط، ففي جريمة القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، وفي جرائم الإيذاء تكون النتيجة هي ما أصاب المجني عليه من جراح أو كسور أو مرض، وفي جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقة، النصب وخيانة الأمانة تكون النتيجة هي فقدان حق الملكية ، وبهذا يقصد بالنتيجة الإجرامية كعنصر من عناصر الركن المادي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة، من هنا سوف نتناول النتيجة في مدلولها المادي والقانوني ومدى الصلة بينهما، فالنتيجة في مدلولها المادي يتحصل في اعتبارها ظاهرة مادية أو عبارة عن الآثار المادية التي تحدث في العالم الخارجي وترتبط بالسلوك برابطة السببية، ومما تجدر الإشارة إليه أن النتيجة الإجرامية في مدلولها المادي ليست عنصرا لازما في جميع الجرائم، بمعنى أنه توجد جرائم لا يتطلب المشرع لتمامها تحقق نتيجة معنية كجريمة حمل السلاح بدون ترخيص، أما الجرائم ذات نتيجة فهي القتل والنصب،أما النتيجة في مدلولها القانوني لا يسلم جانب من الفقه الجنائي باعتبارها الأثر المادي الملموس لسلوك الجاني، وإنما ينظر إليها باعتبارها حقيقة قانونية محضة تتمثل في الاعتداء على الحق والمصلحة التي يحميها القانون بالعقاب على الجريمة اعتداء يتخذ إما صورة الإضرار بهذه المصلحة وإما صورة تعريضها للخطر.

ج: وجود علاقة سببية بين الضرر والنتيجة الاجرامية

من المتفق عليه فقها وقضاء، أنه لا يكفي لإسناد الجريمة إلى الجاني قيامه بالنشاط الإجرامي ووقوع النتيجة المعاقب عليها، وإنما يلزم فضلا عن ذلك أن تقوم بين الأمرين صلة معينة هي صلة بالمعلول بحيث يكون الأول سببا والثاني نتيجة، ولاشك أن هذه العلاقة التي تعرف بعلاقة السببية هي التي تحكم الصلة بين عنصرين الركن المادي للجريمة فتقيم بذلك وحدة هذا الركن و تضفي تماسكا على كيانه، كما أن لعلاقة السببية دورا أساسيا في السياسة الجنائية باستبعادها إزاء كل نتيجة لا ترتبط بالفعل ارتباطا سببيا، ولو كان الفعل في ذاته غير مشروع وتوافر لدى مرتكبه الركن المعنوي المتطلب لقيام الجريمة، ويطرح هذا العنصر إشكالا كبيرا عندما تتضافر عدة أسباب أو تتابع فيما بينها، لكي تؤدي إلى حصول نتيجة معينة كشخص يضرب شخصا آخر فيموت هذا الشخص ثم يتضح فيما بعد أنه كان مريضا فهل تعتبر الوفاة نتيجة للضرب أو المرض؟ للإجابة عن هذا السؤال اقترح الفقه 3 نظريات أساسية :

- نظرية تكافئ الأسباب: تعني أن كل الأسباب تكون متكافئة فيما بينها وتوجد في نفس المرتبة أو بمعنى آخر فإن كل من يأتي نشاط يكون من جملة الأسباب التي أسهمت في حدوث النتيجة إلا ويكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة.

- نظرية السبب المباشر: تقضي هذه النظرية بأنه يجب إهمال الأسباب البعيدة من حيث الزمن والاحتفاظ فقط بالسبب القريب زمنيا أي السبب المباشر الذي تبعه حصول النتيجة، فحسب هذه النظرية الجاني لا يسأل عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط.

- نظرية السببية الملائمة: تقوم بضرورة البحث من بين كل الأسباب البعيدة منها والقريبة عن السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وبحسب المجرى العادي والمألوف إلى حصول النتيجة، ومعناه استبعاد الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا يمكن أن تؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لتحقق نتيجة المرض مثلا. فرغم الصعوبات التي يطرحها تحديد العلاقة السببية فملاحظ أن المشرع المغربي لم يتخذ أي موقف من هذه النظريات الثلاث في الميدان الجنائي و اكتفي فقط باشتراط توفر علاقة سببية في بعض الجرائم دون إعطاء حل تشريعي عندما تتظافر عدة عوامل في إحداث النتيجة الإجرامية.

كما لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توفر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه، و قد تكون هذه النية عبارة عن قصد جنائي ، يعتبر القصد الجنائي بأنه القوة النفسية التي تقف وراء نشاط المجرم الذي يستهدف به الفاعل إراديا الاعتداء على مصلحة من المصالح المحمية من طرف المشرع الجنائي، لا يتوافر القصد الجنائي عند الفاعل إلا إن وجه الجاني نشاطه الإرادي في صورة فعل أو امتناع من أجل تحقيق واقعة إجرامية ، وكذلك يجب أن يكون الجاني عالما بحقيقة هذه الواقعة المجرمة واقعيا وقانونيا، إن لم يتعمد الجاني تنفيذ الواقعة المكونة للجريمة لا يتوفر القصد الجنائي، فمن يسوق سيارة بسرعة مفرطة مخالفا بذلك قانون السير فيصدم أحد المارة لا يتوفر عنده القصد الجنائي كقاتل عمد، لأنه لم يوجه إرادته إلى تحصيل النتيجة التي هي إزهاق روح أحد المارة، وعكس ذلك في حالة ما إذا تربص شخص بأحد له عداوة به فأطلق عليه النار، مما أدى إلى قتله نجد أن إرادة الجاني وجهت إلى إزهاق روح المجني عليه والجاني هو الذي وجه إرادته بطبيعة الحال، ومعلوم أن إثبات وجود هذا القصد لدى الجاني أو عدم وجوده مسألة موضوعية تنفرد محكمة الموضوع بالبت فيها، كما لا يكفي لتوفر القصد الجنائي توجيه إرادة الجاني نحو تحقيق الوقائع المكونة للجريمة من الناحية القانونية، بل يلزم إضافة إلى ذلك أن يكون عالما بتلك الوقائع تمام العلم ومحيطا بها إحاطة تامة.

الفقرة الثانية: الضرر الناتج عن الخطأ في ظل مجموعة القانون الجنائي

يعد الخطأ غير العمدي إخلال مرتكب الضرر بواجبات الحيطة والحذر التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون، وهكذا فالخطأ غير العمدي الذي تقوم به الجريمة غير العمدية لا يتطلب في الجاني الإرادة، حيث أن الإرادة تتجه في القصد الجنائي إلى الفعل والنتيجة بينما لا تتجه في الخطأ غير العمدي إلا إلى الفعل دون النتيجة، ومن الجرائم غير العمدية القتل الخطأ والإيذاء الخطأ، إذا كان الأصل في الجرائم العمدية أن ركنها المعنوي يتمثل في القصد الجنائي، فإن جرائم أخرى تقع على نحو غير عمدي ويتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ، وعلى الرغم من كون القصد والخطأ صورتين للركن المعنوي فهما يختلفان في كون الإرادة يسيطر سيطرة فعلية على عناصر الجريمة كافة في حالة القصد في حين تقتصر سيطرتها على بعض هذه العناصر إذا لم يتوافر سوى الخطأ، فإذا كان الفاعل في الحالة الأولى عالما بالنشاط والنتيجة وتكون إرادته متجهة إليها معا، بينما يكون في الحالة الثانية عالما بالفعل وموجه إرادته إليه دون أن تتوافر لديه إرادة تحقيق النتيجة غير المشروعة ولكن القانون يلقي تبعتها عليه نظرا لما انطوى عليه سلوكه من تقصير تسبب عنه الإضرار بالغير، فالفاعل في الجريمة غير العمدية وإن كان لا يقصد تحقيق النتيجة الإجرامية إلا أنه يعد مسؤولا عن الضرر إما لأنه لم يتوقع حدوثها في حين إنه كان في استطاعته ذلك، كمن يطلق عيارا ناريا وسط مجموعة من الأفراد بقصد إرهابهم مما يترتب عليه إصابة أحدهم بجروح وهذه صورة الخطأ البسيط وإما لأنه توقع النتيجة بالفعل ولكنه مضى في نشاطه اعتقادا منه أنه في استطاعته تداركه ويأخذ الخطأ غير العمدي إحدى هذه الصور:

- عدم التبصر: وهو خطأ يرتكب في الغالب من طرف بعض الفنيين كالأطباء والصيادلة، حيث قد يتسببون في ضرر نتيجة جهلهم بقواعد فنهم أو حرفتهم أو عدم القيام بها كما هو متطلب، كالطبيب الذي يجهض المرأة وهي في حالة صحية لا تسمح لها بذلك.

- عدم الاحتياط: يقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني، وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله و ما قد يترتب عليه من نتائج ضارة، كقيادة السيارة بسرعة فائقة في شارع مزدحم بالمارة يفضى إلى قتل أو جرح أحدهم.

- الإهمال وعدم الانتباه: ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتقاربهما في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي ترك أو امتناع يتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر والذي لو أتخذه لما وقعت النتيجة كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحه بإهماله.

- الرعونة: يقصد بالرعونة سوء التقدير، وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على سوء تصرف كأن يطلق الشخص النار في إطار الصيد فيصيب أحد المارة عوض الطائر مثلا، وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كالخطأ في تصميم بناء من طرف مهندس فيتسبب في ضرر ينتج عنه سقوط البناء وموت الساكنة.

- عدم مراعاة النظم أو القوانين: يقصد بها عدم تنصيب الأنظمة المقررة على النحو المطلوب، أي مخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام والأمن والصحة في صورة قوانين أو لوائح أو منشورات.

المحور الثاني: آثار المسؤولية الجنائية عن الضرر

تعد المسؤولية الجنائية هي التزام شخص بتحمل النتائج القانونية المترتبة على ارتكاب فعل يُعتبر جريمة وفقًا لأحكام القانون، في حين أن المسؤولية المدنية هي إخلال الشخص بالتزام عقدي أو قانوني سواء أكان هذا الالتزام محددا في نص من النصوص القانونية أو لم يكن كذلك شريطة أن يؤدي الإخلال به إلى الإضرار بالغير والجزاء في هذه المسؤولية هو التعويض عن الأضرار التي لحقت المضرور، مما يفيد أن المسؤولية المدنية إلزام المسؤول بأداء التعويض للطرف المضرور في الحالات التي تتوفر شروطها نتيجة الإخلال بالالتزامات و الواجبات التي يفرضها مبدأ التعايش الاجتماعي، أو بعبارة أخرى هي الجزاء الذي ترتب على المدین نتيجة إخلاله بالتزامه الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالدائن و إفقار ذمته ، و بالتالي فالمسؤولية المدنية تفید معنى جبر الضرر الذي تسبب فیه الشخص المسؤول، وتنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية ، في حين تترتب عن المسؤولية الجنائية العمل أو الامتناع الذي جرمه المشرع الجنائي وعاقب عليه في نص من النصوص على اعتبار أن الإمساك عن العمل أو إثباته يلحق الضرر بالمجتمع بكامله وبالتالي فإن الجزاء المترتب لردعه يتمثل أساسا في العقوبة الجنائية التي توقع على المسئول جنائيا بغية زجره وردع غيره من مجرد التفكير في إتيان ذات الفعل أو الامتناع المجرم قانونا. مما يجعلنا نتطرق أولا للأشخاص المسؤولين جنائيا عن الضرر من خلال الفقرة الأولى، على أن نبرز في الفقرة الثانية عوارض أو موانع المسؤولية الجنائية رغم تحقق الضرر.

الفقرة الأولى: الأشخاص المسؤولين جنائيا عن الضرر

قد يكون المجرم المتسبب في الضرر فاعلا أصليا وقد يكون مساهما، أو مشاركا في الجريمة كما قد يكون المسؤول الجنائي فاعلا معنويا، كما يمكن أن تنتج المسؤولية عن فعل الغير و هذا ما سنراه بتفصيل :

أ: المسؤولية الجنائية للفاعل

الفاعل الأصلي أو المباشر هو الشخص الذي ينفرد بارتكاب الركن المادي للجريمة دون مساهمة من أحد، فالجريمة تكون ثمرة لنشاطه الإجرامي، وهو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلفها. هذا ولم يحدد المشرع الجنائي المغربي المقصود بالفاعل الأصلي في نص خاص وإنما يفهم ذلك من الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية والمشاركة لجنائية التي تناولها المشرع في نصوص خاصة -الفصول من 128 إلى 131 من القانون الجنائي- كما أن المشرع المغربي في الفصل 132 من ق.ج يحدد القاعدة العامة في المسؤولية الجنائية، فالأصل أن ترتكب الجريمة من قبل شخص واحد متمتع بالإدراك والإرادة الحرة.

ب: المسؤولية الجنائية للمساهم في الضرر

تتطلب المساهمة الجنائية تعدد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة، بحيث يصدر من كل جانب نشاط يسعى من خلاله إلى إحداث النتيجة الإجرامية المقصودة وهو ما جاء في مقتضيات الفصل 128 من ق.ج بحيث: ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.” فمن خلال الفصل السابق يتضح أن المساهمة تتحقق في الحالات التالية، في حالة ما إذا ساهم الفاعل في العمل التنفيذي كما جاء في الفصل 128 المذكور أعلاه، حيث أن كل من قام بعمل من أعمال تنفيذ الجريمة يعتبر مساهما أي فاعلا أصليا، سواء كان تعاونه مع المجرم أو المجرمين الآخرين عن طريق الاتفاق، أو جمعتهم الصدفة فقط دون أي اتفاق سابق، ولكن حصل منهم اتفاق ضمني أو معنوي لاتحاد قصدهم نحو هدف واحد كما إذا حضر شخصان صدفة إلى منزل بقصد سرقته، أو قد تكون هناك أعمال لا تدخل في الركن المادي للجريمة إلا أن نصا تشريعيا اعتبر القيام بها مساهمة، ناهيك عن تتحقق المساهمة في حالة وجود الاتفاق والتصميم بين الفاعلين على تنفيذ الجريمة، وحتى لو كان العمل الذي قام به بعض المساهمين في الاتفاق لا يدخل في الأعمال التنفيذية للجريمة كما لو تم الاتفاق بين أشخاص على سرقة منزل فيكلف أحدهم بالتنفيذ والآخر بحراسة الطريق دون أي اعتبار لقيمة الدور الذي يقوم به كل منهم ولا تكلف المحكمة نفسها عناء البحث عمن صدرت منه الإصابة فعلا إذا ما اتفق شخصان على ضرب الضحية أو قتله أو جرحه، حيث تعتبرهما مساهمين، إلا أن المشرع أجاز للقضاء إعفاء فئة من الأشخاص من العقاب بصفة مساهم.

ج: المسؤولية الجنائية للمشارك عن الضرر

يراد بالمشاركة في الجريمة المساعدة على تحقيق الفعل المادي للجريمة عن قصد بواسطة أحد الأفعال التي حددها المشرع في الفصل 129 من ق.ج. ويختلف الفقه الجنائي في تحديد الأساس الذي يقوم عليه العقاب على المشاركة في الجريمة وفي هذا الإطار تبرز نظريتان اثنتان هما:

- نظرية الاستعارة: مؤدى هذه النظرية أن الضرر التي يقوم به الشريك لا تعد في حد ذاتها جريمة يستحق عنها العقوبة، وإنما تكتسب هذه الصفة الإجرامية من خلال نشاط الفاعل الأصلي ولما يربط بينهما من علاقة سببية، وقد انقسم أنصار هذه النظرية التي تؤسس عقاب الشريك على أساس استعارته الإجرام من الفاعل الأصلي حول ما إذا كانت هذه الاستعارة مطلقة أو نسبية حيث ذهب البعض منهم إلى الأخذ بالاستعارة المطلقة والتي يتعين بموجبها أن تطبق على الشريك نفس العقوبة المقررة على الفاعل ومرد ذلك تبني هذا الشريك للمشروع الإجرامي لدى الفاعل، وبالتالي يجب أن يتحمل كافة الآثار المترتبة على نشاط هذا الأخير وعلى خلاف ذلك فقد اتجه البعض الآخر إلى التمسك بالاستعارة النسبية التي يترتب عليها وجوب التمييز بين الشريك والفاعل في العقوبة، بحيث تكون هذه الأخيرة أخف من المشاركة مقارنة مع عقوبة الفاعل، حتى تتلائم مع الدور الثانوي للشريك في ارتكاب الجريمة.

- نظرية الجريمة المستقلة: ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة أساسية مفادها أن العمل بالمسؤولية الشخصية يستوجب أن يتحمل الشريك والفاعل كل من جانبه المسؤولية عن عمله الشخصي، ومن تم فإن الفعل الذي يقوم به الشريك يكون جريمة مستقلة شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم.

مما يفيد ، لكي تتحقق المشاركة لابد من توفر ثلاثة عناصر تتمثل في ارتباطها بفعل رئيسي معاقب عليه، وقيام الجاني بأحد الأفعال المادية للمشاركة، ولا تتأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو الإعفاء من العقوبة ، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي تشدد العقوبة أو تخفضها فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها، مما يبدو أن المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي قد أخذ بنظرية استعارة المشارك الإجرام من الفاعل الأصلي، حيث أن العقوبة التي تطبق على المشارك هي مبدئيا نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، وفيما يتعلق بظروف الجريمة فقد ميز في نطاقها ما بين الظروف الشخصية والظروف العينية ويقصد بها أن المشارك في جناية أو جنحة تطبق عليه نفس العقوبة التي تسري على الفاعل الأصلي وعلى هذا الأساس يعاقب المشارك في جنحة السرقة مثلا بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي والتي حددها الفصل 505 من ق.ج .

د: المسؤولية الجنائية للضرر عن فعل الغير

الأصل في المسؤولية الجنائية أنها شخصية ،فمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ومبدأ شخصية العقوبة مبدآن جوهريان ويعتبران الحجر الأساس في التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية وللعقوبة، وذلك على عكس المسؤولية المدنية لأن القانون المدني أقر صور للمسؤولية عن أفعال الغير، فمثلا المتبوع بسؤال عن جميع الأضرار التي يتسبب بها التابع للغير كحارس الحيوان مسؤول عن الأضرار التي يسببها الحيوان، وحارس البناء وكذلك حارس الأشياء التي تتطلب حراستها بذل عناية خاصة مسؤول عما قد تحدثه هذه الأشياء من أضرار للغير، كذلك من له الولاية على القاصر مسؤول عن أفعال هذا الأخير وذلك بافتراض قيام قرينة الخطأ قبل المسؤولية، أما القانون الجنائي فلا يعرف الخطأ المفترض من أي نوع كان ومن يدعي صدور الخطأ من الجاني يلزم بإثباته، وإثبات صدور عنه شخصيا وإقامة علاقة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وللقاضي مطلق الحرية في تقدير الدليل ، فالأب لا يسأل جنائيا عن خطأ ابنه القاصر إلا إذا ثبت صدور خطأ شخصي منه هو أيضا فمن سلم مسدسا لابنه القاصر فانطلقت الرصاصة منه فقتلت أو أصابت شخصا آخر فإن الأب يسأل عن القتل الخطأ لأنه كان عليه أن يقدر أن ولده القاصر يجب ألا يعبث بسلاح ناري معد للإطلاق وهذه المسؤولية لم تقم ضد الأب إلا لصدور خطأ منه يدخل ضمن القواعد العامة في القانون الجنائي، ويمكن إثبات هذا الخطأ على نطاق قواعد الإثبات الجنائي، إذن المسؤول هو كل من تبين ارتكابه للخطأ أو كل من ينسب إليه خطأ يكون مسؤولا جنائيا أو على القاضي أن يتحقق من وقوع الخطأ.

الفقرة الثانية: عوارض المسؤولية الجنائية عن الضرر

يمكن للمتضرر أن يقيم الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية أمام المحكمة المدنية المختصة، غير أنه إذا أقيمت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وأقيمت الدعوى العمومية أمام المحكمة الزجرية بشكل منفصل يجب على المحكمة المدنية إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت القضاء الزجري بحكم نهائي في الدعوى العمومية تفادياً لحدوث تضارب بين القرارين، والمدعي بالحق المدني الذي يقيم دعواه أمام جهة الاختصاص الأصلية، وهي المحكمة المدنية، لا يجوز له أن يقيمها من جديد أمام المحكمة الزجرية. غير أنه إذا كان قد أقام دعواه المدنية قبل تحريك الدعوى العمومية، ثم أقيمت بعد ذلك الدعوى العمومية، فإن المادة 11 من ق م ج أجازت للمدعي المدني، قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع، أن يتخلى عن دعواه أمام المحكمة المدنية، ويرفعها إلى المحكمة الزجرية، وتنازل الطرف المدني عن طلباته المقدمة للمحكمة الزجرية، لا يمنعه من تقديم نفس الطلبات من جديد أمام المحكمة المدنية لأنها هي الأصل طبقا لصريح المادة 356 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة أخرى فإن المادة 12 من نفس القانون نصت بأنه إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعويين العمومية والمدنية معا، ووقع سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 4 ق م ج، فإن الدعوى المدنية تبقى قائمة وخاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية، ويتحقق عرض الدعوى العمومية على المحكمة بتوجيه الاستدعاء للمتهم بالحضور أمام المحكمة الزجرية قبل حدوث سبب السقوط، أو بالكيفيات المشار إليها في المواد 47 و 73 و 74 و 384 و 419 و 461 من قانون المسطرة الجنائية. وأما الدعوى المدنية فيتم عرضها بتقديم مذكرة كتابية كما هو منصوص عليه في المواد 92 وما بعدها إلى 96 و 349 و 350 ق م ج، أو بالتصريح شفويا في الجلسة بالمطالبة بالحق المدني، وينذر المطالب بالحق المدني لأداء الرسم القضائي الجزافي (المادة 350 من ق م ج). وإذا كانت الدعوى العمومية معروضة على المحكمة ثم قدمت إليها الدعوى المدنية، لكن بعد أن حدث سبب السقوط، فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص بالنسبة للطلبات المدنية.

وتجدر الإشارة أن لقيام المسؤولية الجنائية يشترط وجود إرادة حرة لدى الفاعل وهي لا تكون كذلك إلا إذا توافر الإدراك والتمييز لديه، معنى هذا أن المسؤولية الجنائية تتغير بتغير عناصر الإرادة لدى الشخص وجودا وعدما، كمالا ونقصا، وهناك عوارض وموانع للمسؤولية الجنائية تتحدد في كل من:

- العاهات العقلية

قسم المشرع المغربي أحكام العاهات العقلية بسبب ما إذا كانت هذه الأخيرة خللا عقليا فاعتبرها مانع من موانع المسؤولية (أ) وبين ما إذا كانت ضعفا عقليا (ب).

أ: الخلل العقلي

نص المشرع المغربي في منطوق الفصل 134 من ق.ج بأنه لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية، وفي الجنايات والجنح يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفقا لشروط المقررة في الفصل 76 من ق.ج، أما في المخالفات فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه، إذا كان خطرا على النظام العام يسلم إلى السلطة الإدارية”. مما يفيد أن المشرع قد أكد على الشروط الواجب توفرها لقيام حالة الخلل العقلي عند الفاعل وعلى حكم قيام هذا العارض لكنه لم يعرف ماهية الخلل العقلي، ويمكن القول بأن هذا المصطلح “الخلل العقلي” الذي استعمله المشرع هو مفهوم فضفاض بحيث تدخل في نطاقه كل الاضطرابات التي تلحق بعقل الفاعل وتؤدي إلى إلحاق خلل به يفضي إلى القضاء على الإدراك عنده مما يؤدي بالتالي إلى امتناع مساءلته من الناحية الجنائية ومن الأمثلة على الخلل العقلي نذكر:

- الجنون: وهو اضطراب يلحق القوى العقلية للشخص بعد أن كانت القوى العقلية عادية تؤدي وظيفتها وهذا الاضطراب منشأه أسباب مختلفة منها ما يكون ناشئا عن مرض عضوي أو عن مرض نفسي ، والجنون قد يكون مستمرا مطبقا كما في أغلب الحالات كما قد يكون متقطعا ومتناوبا بحيث تعتري فيه المجنون فترات يرجع فيها لرشده ويستعيد قواه العقلية وفي كافة الأحوال فإن حكم الجنون أو فقدان القوى العقلية لوظائفها الحيوية واحد لا يختلف وهو أن الفاعل تمتنع مساءلته جنائيا إذا ارتكب الجريمة وهو في حالة الجنون غير أن هذا الحكم لا يعمل به إذا ثبت أن الشخص معروف بالجنون المتقطع قد ارتكب الجريمة وهو في حالة عادية.

- الأمراض العقلية الأخرى غير الجنون : كافة الاضطرابات التي تؤدي إلى الخلل بالقوى العقلية ويدخل تحتها مرض اليقظة أثناء النوم، وهو نوع من الأعراض يجعل الشخص يتحرك أثناء نومه دون شعور أو إدراك منه لأفعاله بحيث لا يتذكر عن استيقاظه شيئا مما فعله أثناء نومه، وعليه فإذا حدث وارتكب جريمة في الظروف السابقة فإنه لا يسئل عنها جنائيا كما يدخل تحت نطاق الأمراض العقلية الأخرى غير الجنون، والتي تأخذ حكمه من الناحية القانونية مرض الصرع وهو عبارة عن نوبات تنتاب الشخص تجعله فاقدا لإدراكه ووعيه والسيطرة على جسمه وحواسه التي يمكن أن يرتكب بها وهو على هذه الحالة جريمة، حيث تمتنع حينئذ مساءلته عنها.

ب. الضعف العقلي

يعتبر الضعف العقلي أو الجنون الناقص هو درجة وسطى بين الخلل العقلي وكمال القوى العقلية، فالشخص المصاب بضعف عقلي هو إنسان شاذ، فلا هو كامل الإدراك كالشخص الطبيعي المتمتع بكامل قواه العقلية، ولا هو مختل العقل تماما كالمجنون أو المعتوه، ومن تم استلزم الأمر مراعاة ظروفه عند تقرير مسؤوليته، فلا ينبغي القول بامتناعها نهائيا، وتحميله إياها بالكامل، ووفق هذا المنوال سار المشرع المغربي في الفصل 135 من ق.ج بحيث اعتبر مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا، وفي الجنايات والجنح تطبق على الجاني العقوبة والتدابير الوقائية المقررة في الفصل 78 أما في المخالفات فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية. وفيما يخص أثر قيام الضعف العقلي على مسؤولية الفاعل، فإنه إذا ثبتت حالة الضعف العقلي لدى الفاعل المتهم، أدت إلى انتقاص الإدراك أو الإرادة لديه حالة إتيانه للجريمة، فإن مسؤوليته تنتقص جزئيا ولا تمتنع كليا وهذا بصريح الفصل 135 من ق.ج، وجدير بالتنويه أن موقف المشرع المغربي فيه اتباع لرأي المدرسة التقليدية الحديثة التي تتدرج فيها المسؤولية الجنائية من الكمال إلى النقصان إلى الانعدام بحسب قوة الإدراك والإرادة لدى الشخص المقترف للجريمة، وتخفيف مسؤولية مرتكب الجريمة في ظل الفصل 135 السابق يوجب على المحكمة الفاصلة في الدعوى العمومية من ناحية أن تحكم بإدانة الفاعل عن الجريمة التي ارتكبها وتحكم بمسؤوليته الجنائية، إلا أنه عليها من ناحية أخرى تخفيف العقوبة المحكوم بها بكيفية إلزامية تأسيسا على أن إدراك الفاعل لم يكن لا كاملا ولا منعدما وإنما كان بينهما أي ناقصا بسبب حالة ضعفه العقلي.

اعتبر المشرع المغربي صغر السن سببا من الأسباب التي تؤثر على المسؤولية الجنائية فتمنعها إما كليا أو جزئيا، هناك حالات تنحرف فيها القوى الذهنية للفاعل دون فقدان التمييز أو الاختيار ولكن إلى حد تمتنع معه المسؤولية الجنائية، مما يثير مسألة التكييف القانوني للواقعة الغير المشروعة الصادرة من ناقص الأهلية وبالتالي تحديد نوع المسؤولية الجنائية التي يخضع لها هؤلاء. فهناك من يرى بأن انطواء الإرادة على عيب ينتابها، لا يمنع من قيام الركن المعنوي للجريمة فتنقص الأهلية بسب نقص الإدراك أو الاختيار يستتبعه نقص في درجة العمد أو الخطأ كأساس لاستحقاق العقاب، لذا من العدل أن لا يسأل الجاني ناقص الأهلية إلا مسؤولية مخففة يقرها المشرع أو القاضي بحسب الأحوال، وتعتبر المسؤولية المخففة نوع من المسؤولية الجنائية تجمع بين مفهوم المسؤولية التامة واللامسؤولية وتحتل منزلة وسط بينهما، وقد تأثر بهذا الاتجاه المشرع المغربي في نص الفصل 135 من ق.ج ، كما أن مختلف التشريعات الحديثة تهتم بصغر السن كسبب مؤثر في الأهلية الجنائية يكون ذلك إما بانعدامها كليا أو بنقصانها مما يترتب عليه عدم مساءلة الصغير جنائيا أو أن تكون مسؤوليته مخففة، والعلة في انتفاء مساءلة الصغير جنائية هي عدم بلوغه السن الذي يؤهله التمييز، فلا شك أن هناك صعوبة في تحديد درجة النقص الذي ينتاب أهلية الجاني لإمكان قياس درجة مسؤوليته بمعنى وضع العقوبة أو التدبير المناسب لشخصيته حيث أدى بأنصار فكرة المسؤولية المخففة إلى الأخذ باتجاهات مختلفة، فوجد بعض الفقه أن المسؤولية المخففة ينبغي أن تكون أساس تخفيف العقوبات بالنسبة لناقص الأهلية، ويرى البعض أن العقوبة عاجزة عن معالجة الضرر الجرمي الأمر الذي يستدعي تطبيق التدابير الوقائية بحق ناقص الأهلية تحقيقا لهذا الغرض ، إلا أن هذا الرأي لم يسلم هو الآخر من النقد باعتبار أنه يتجاهل تماما ما تحظى به إرادة الجاني من نصيب من الحرية، وما تنطوي عليه ملكاته جزئيا من تمييز. وذهب رأي ثالث إلى الأخذ بضرورة الجمع بين العقوبة والتدبير الوقائي لأنه عندما يتوافر الخطأ فقد تكون العقوبة وحدها واجبة التطبيق، وعندها تقوم الخطورة فحسب يصبح التدبير الوقائي واجب التطبيق، أما في الحالات التي تجتمع فيها كل من الخطورة والخطأ فلا مناص من تطبيق كل من العقوبة والتدبير معا، وعلى هذا الأساس فإن:

- سن الصبي دون الثانية عشر سنة: في هذه الحالة تنعدم المسؤولية الجنائية حسب مقتضيات الفصل 138ق.ج.

- سن الصبي بين الثانية عشرة والثامنة عشرة سنة في هذه المرحلة تخفف مسؤولية الحدث وجوبا.

- سن الصبي يصل أو يتجاوز الثامنة عشرة سنة: يعتبر مسئولا جنائيا مسؤولية كاملة.

وفي الختام، يمكن القول بأن الضرر يعد أحد الركائز الأساسية في قيام المسؤولية الجنائية، إذ يشكل النتيجة الملموسة للفعل الإجرامي، ولا يقتصر أثره على الضحية فقط، بل يمتد إلى المجتمع ككل، ما يُبرر تدخل المشرع لتجريم الأفعال التي تُلحِق ضررًا بالغير أو تهدد أمنه وسلامته، ويُظهر تناول الضرر في القانون الجنائي مدى توازن النظام القانوني بين حماية الحقوق الفردية من جهة، وتحقيق الردع العام والخاص من جهة أخرى. ومن تم فإن تحديد طبيعة الضرر ومقداره يظلّ عنصرًا جوهريًا في تقدير العقوبة وضمان العدالة الجنائية. وعلى هذا الأساس اقترح أن يتم:

-

-

- تعزيز النصوص القانونية المتعلقة بالضرر المعنوي: من خلال وضع معايير أكثر وضوحًا لقياس الضرر النفسي والمعنوي، بما يُمكّن القضاة من تقديره بشكل موضوعي خاصة في قضايا السب، القذف، والتحرش مثلا.

- وضع تعريف تشريعي دقيق لمفهوم “الضرر” يراعي تطور أشكال الضرر (المعنوي، الاقتصادي، الرقمي)، ويُسهم في توحيد فهم القضاء والفقه لهذا المفهوم في التطبيق.

- تجريم الضرر الإلكتروني: لمواكبة الأشكال الحديثة من جرائم الضرر، لاسيما تلك التي تتم عبر الإنترنت، كالنصب الالكتروني و التسول الرقمي و الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، والتي تُلحق ضررًا بالغًا بالضحايا.

- اعتماد العقوبات البديلة لدرء الضرر.

- إدراج معايير واضحة لتقدير الضرر المعنوي.

- رفع الوعي المجتمعي والقانوني: من خلال حملات توعوية حول خطورة بعض الأفعال التي تُسبب ضررًا للغير وقد تُشكّل جريمة، خصوصًا بين فئات الشباب ومستخدمي وسائل التواصل.

- التعاون بين القضاء والمصحات النفسية لتقديم تقييم دقيق لحجم الضرر الواقع على الضحية، خاصة في حالات العنف الأسري أو الجرائم التي تستهدف الأطفال.

-