الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب : نحو نموذج جديد لتدبير الشأن العام الترابي – السباعي الحسن

[]

الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب : نحو نموذج جديد لتدبير الشأن العام الترابي

Participatory Democracy at the Level of Territorial Collectivities in Morocco: Towards a New Model for the Management of Territorial Public Affairs

السباعي الحسن SBAI EL HASSANE

طالب باحث بسلك الماستر تخصص :

تدبير الإدرارات العمومية والجماعات الترابية

بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

ملخص :

تعد الديمقراطية التشاركية شكلًا متقدما من أشكال الممارسة الديمقراطية، تقوم على إشراك المواطنات والمواطنين بشكل مباشر في تدبير الشأن العام، إلى جانب المؤسسات التمثيلية التقليدية. وتهدف هذه الديمقراطية إلى تعزيز الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار، وتقوية الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال آليات متعددة كالمجالس التشاورية، والعرائض، والملتمسات، والمنتديات العمومية.

وقد أقر الدستور المغربي لسنة 2011 مكانة هامة للديمقراطية التشاركية، وجعل منها إحدى الركائز الأساسية للحكامة الجيدة، من خلال تنصيصه على عدد من الحقوق والآليات التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وهو ما تم تفعيله لاحقا عبر القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. ورغم ذلك، فإن تفعيل هذه الآليات ما زال يواجه عدة تحديات، تتطلب إرادة سياسية، ودعما مؤسساتيا، وتعزيزا للثقافة التشاركية داخل المجتمع.

الكلمات المفتاحية : الديمقراطية التشاركية – أليات التشاركية – المجتمع المدني –الجماعات الترابية .

Summary

Participatory democracy is an advanced form of democratic practice that involves citizens directly in the management of public affairs, alongside traditional representative institutions. It aims to enhance transparency and efficiency in decision-making, and to strengthen trust between the state and society through various mechanisms such as consultative councils, petitions, proposals, and public forums.

The 2011 Moroccan Constitution granted participatory democracy a significant status, making it one of the fundamental pillars of good governance. It enshrined several rights and mechanisms that allow citizens to contribute to the formulation, monitoring, and evaluation of public policies. This was later implemented through organic laws related to territorial collectivities. However, the activation of these mechanisms still faces several challenges that require political will, institutional support, and the promotion of a participatory culture within society.

مقدمة

أكد دستور 2011، والتوجهات السياسية والإستراتيجية العامة التي واكبته الالتزام بتطوير مسالك قانونية ومؤسساتية كفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي القائم على ثوابت جامعة من الإسلام والملكية والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وهو ما يستلزم تعميم مجالات المشاركة المواطنة والمدنية لتشمل جميع مناحي الحياة العامة، وما يرتبط بتدبير الشأن العام سواء على مستوى التنمية والشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية وحماية كرامة المواطنات والمواطنين والدفاع عن حرياتهم الفردية والجماعية وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والبيئية.

وكسب رهان التنمية، أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر خصوصا مع تزايد المطالب والاحتياجات المجتمعية، ولعل البحث في كسب هذا الرهان يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن أنجع الوسائل والآليات الحديثة لتحقيق هذا الهدف، ويتمثل في الحكامة باعتبارها منهجية لتدبير العملية التنموية.

والسياق العام الذي يعيشه العالم، والمتمثل في الانسياق التدريجي إلى لامركزية القرار التنموي، يدفعنا إلى الحديث أيضا عن ضرورة التفكير في مناهج جديدة للعمل التنموي ولعل الديمقراطية التشاركية تعد أبرز هذه المناهج التنموية، لأنها ترتكز على عدة مستويات تفاعلية، بما فيها التنشيط الترابي الذي أصبح من الأدوات الناجعة لجعل المجتمعات تشارك بفاعلية في العملية التنموية .

ولعل سبب اعتماد المشرع الدستوري المغربي لهذه الآلية في صياغته لدستور 2011 راجع لتفاعل السلطات العمومية مع الحركات الاحتجاجية التي عبر عنها الشارع المغربي إبان فترة الربيع العربي، والتي أظهرت عمق الهوة بين اهتمامات الفاعل السياسي المغربي ومشاكل وانتظارات المواطنين والمواطنات، مما دفعه إلى البحث عن صيغ ومقاربات جديدة تمكن الفاعلين المدنيين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر مجموعة من الآليات والوسائل القانونية التي تسمح بتتبع وتقييم كيفيات صنع القرار العمومي ومراقبة تنفيذه، وتساهم بالتالي في تجويد عمل المؤسسات والمرافق العمومية.

من هذا المنطلق عمد المشرع المغربي إلى فتح قنوات جديدة للاتصال، تسمح لمختلف الفاعلين من المواطنين وهيئات المجتمع المدني، بالتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول تدبير مختلف المرافق العمومية، الوطنية منها أو الجهوية والمحلية، وسبل تطوير أدائها، بما يضمن لنا الانتقال من ثقافة التظاهر والاحتجاج إلى ثقافة المشاركة الديمقراطية

تكتسي الديمقراطية التشاركية أهمية علمية باعتبارها تطورا نوعيا في الفكر السياسي والقانوني، إذ تسهم في تعزيز البحث حول مفاهيم الحكامة والمشاركة المواطِنة. كما ترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والتقييم المشترك للسياسات العمومية. وعلى المستوى العملي، تساهم في تجويد القرار العمومي، وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات، وتحقيق تنمية محلية عادلة ومستدامة.

ولمعالجة هذا الموضوع سنعتمد على الإشكالية التالية :

الى أي حد تشكل الديمقراطية التشاركية آلية فعالة لإرساء نموذج جديد في تدبير الشأن العام الترابي داخل الجماعات الترابية؟

وتتفرع عن هاته الإشكالية مجموعة من التساؤلات :

- مالمقصود بالديمقراطية التشاركية

- ما هي أهم المقتضيات القانونية المؤطرة للديمقراطية التشاركية؟

- ماهي المعيقات التي تحد من فعاليات الديمقراطية التشاركية وماهي السبل الكفيلة لتجاوز هاته المعيقات ؟

ولمقاربة هذا الموضوع سنعتمد على خطة البحث التالية :

- المحور الأول : الإطار العام للديمقراطية التشاركية

- المحور الثاني : الديمقراطية التشاركية في التدبير الشأن العام الترابي بين الواقع والرهانات

المحور الأول : الإطار العام للديمقراطية التشاركية

تعد الديمقراطية التشاركية من الآليات الحديثة في تدبير الشأن العام، حيث تهدف إلى إشراك المواطن بفعالية في صنع القرار العمومي، إلى جانب الديمقراطية التمثيلية. وفي هذا الإطار، سنتناول في (الفقرة الأولى) ماهية هذا المفهوم، ثم نبرز في (الفقرة الثانية) الأسس الدستورية والتنظيمية التي تؤطره داخل المنظومة القانونية المغربية.

الفقرة الأولى : ماهية الديمقراطية التشاركية

تشكل الديمقراطية التشاركية نموذجًا متطورًا في تدبير الشأن العام، يُعزز من دور المواطن في صنع القرار. وسنخصص هذه الفقرة لبيان مفهومها ( أولا ) وخصائصها الأساسية ( ثانيا )

أولا : مفهوم الديمقراطية التشاركية

تعتبر الديمقراطية التشاركية أحد الركائز الأساسية لتجسيد عملية التنمية على الصعيدين المحلي والوطني وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تتسم بها باعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها فتح الباب أمام المواطنين للإندماج في الحياة السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، إذ تعد من المفاهيم الجديدة والحديثة المتعددة في استعمالاتها أخذت مسميات مختلفة كالديمقراطية المحلية الديمقراطية الشعبية وحتى التداولية ومنه يمكن تحديدها كالاتي:

الديمقراطية التشاركية كمفهوم ظهر نتيجة للإنتقادات المتكررة والمتزايدة للنظام النيابي الذي لم يعد يوفر للمواطنين مكانة لائقة في الحياة السياسية ، خاصة وأن دور الناخب ينتهي بمجرد انتهاء العملية الإنتخابية، فكانت البرازيل أول الدول تأسيسا لهذا البرنامج خلال فترة السبعينيات في مدينة مونتو أليغري بحيث تشكل أحد النماذج البارزة في تجسيد الديمقراطية التشاركية، بعد ذلك تم اعتماده وتضمينه في الدستور البرازيلي عام 1988 م ثم طبق فيما بعد في الدول الأوروبية خلال الثمانينيات خاصة في بريطانيا و أطلق عليها بالديمقراطية التداولية، ثم جسدت في ألمانيا بينما فرنسا فقد استعملت هذه الأخيرة بمصطلح الديمقراطية الحوارية عبر إصدارها قانون سنة 2002 جعل منها ذات بعد محلي

وقد تم تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها ” نظام يمكن من مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرارات السياسية ذات الأولوية بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل المباشر والمستمر مع السلطات المختصة بشأن المشكلات والقضايا المطروحة، وتبنت مفهوما جوهريا يأخذ بعين الاعتبار دور المواطنين في المشاركة في صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام كما أنها تتسم بالتفاعل بين المواطنين والحكومات أو المستشارين المحليين بشكل دائم مستمر وأنها مكملة للديمقراطية التمثيلية”

ومن هنا يمكن توضيح ثلاث محطات رئيسية للديمقراطية التشاركية :

- الديمقراطية التشاركية تعني مشاركة واسعة النطاق من قبل الأفراد لإعادة بناء المجتمع.

- الديمقراطية التشاركية تعني المشاركة في إتخاذ القرار بهدف إعادة بناء النموذج الديمقراطي.

- الديمقراطية التشاركية تعني المشاركة والتشاور القائم على أساس تبادل الآراء والتعاون في العمل على مستوى المؤسسات

ثانيا : خصائص الديمقراطية التشاركية

- المبادرة التشريعية للمواطنين: كأحقيته في التصويت والمشاركة في مختلف القضايا والمشكلات

- المشاركة في بناء المناقشات المفتوحة: لمعالجة القرارات على مستوى النطاق المحلي عبر استعراض جملة من المقترحات البناءة من خلال التنظيم الديمقراطي والاستشاري

- الديمقراطية التشاركية تثري العملية الإخبارية : فهي مكملة للديمقراطية التمثيلية من جهة ومساهمة في دمج المواطن وتعزيز دوره في الحياة السياسية من جهة اخرى .

الفقرة الثانية : الديمقراطية التشاركية في ضوء الدستور والقوانين التنظيمية

أولا : الديمقراطية التشاركية على مستوى دستور 2011

أكد دستور 2011 على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على مجموعة من المرتكزات من بينها الديمقراطية المواطنة والتشاركية و كذا على مبادئ الحكامة الجيدة، حيث منح دورا متقدما لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الشأن العام، وقد خول لها الحق في المساهمة في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية فضلا عن المساهمة في تفعيلها وتقييمها.

حيث نص في الفصل 13 من الدستور على أن “ تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها “.

وفي نفس السياق يعطي الفصل 14 من الدستور “ للمواطنين والمواطنات ضمن شروط وكيفيات يحددها القانون التنظيمي الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع“.

ومن الملاحظ أن الدستور المغربي قد أرسى دعائم إطار مسطري ومؤسساتي واضح للتشاور العمومي من خلال تحديد القواعد والآليات، وكذا هيئات الديمقراطية التشاركية ومن أبرز هذه الهيئات: “المجلس الأعلى للتربية والتكوين“، و “المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة“ و “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي“.

كما ينص أيضا الفصل 18 من الدستور على أنه “ تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة الذي يحدثها الدستور أو القانون “.

أيضا نجد الفصل 33 من الدستور، يحث السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة و الممكنة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن “ التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادى التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة “.

كما يشير الفصل 139 من الدستور إلى أن “ مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى تضع اليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها “ .

وينص نفس الفصل في الفقرة الثانية على أنه : “ يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله “ . هذا الحق الذي هو تقديم العرائض يخول أيضا للمواطنين والمواطنات على المستوى الوطني تقديم عرائض أيضا للسلطات العمومية للمساهمة في صياغة القرار وتحمل المسؤولية ومراقبة وتتبع مشاريعهم التنموية.

كما يقضي الفصل 156 من الدستور بأن “ تتلقي المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم، وتظلماتهم وتؤمن تتبعها “.

يتضح، من خلال استقراء النصوص الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والأدوار التي خصصت لجمعيات المجتمع المدني، أن المشرع الدستوري المغربي لم يتبن هذا التوجه بشكل عرضي أو تكميلي، و إنما إختاره عن وعي كمحاولة لتجاوز محدودية الديمقراطية التمثيلية التقليدية ففي سياق تصاعد المطالب المجتمعية بدمقرطة القرار العمومي وتعزيز الشفافية والمساءلة، يبدو أن الدستور قد مهد الطريق لنموذج تنموي بديل في تدبير الشأن العام الترابي ورغم أن هذا النموذج لم يطرح كبديل صريح للديمقراطية التمثيلية، إلا أنه يشكل منافسا جديا لها، لما يوفره من آليات مباشرة تتيح للمواطنين التأثير في القرارات العمومية، وهو ما قد يسهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

فالمقاربة التشاركية تعد منهجية حديثة في تدبير الشأن الترابي، حيث تقوم على إشراك الفاعلين في تحديد الاحتياجات واتخاذ القرار بما يعكس تطلعاتهم، وهي تمثل تحولا من المقاربة القطاعية الفوقية، التي كانت تعتمدها المؤسسات في النظام المركزي إلى مقاربة تشاركية تعاقدية، كما تعزز من مساهمة الفاعلين المحليين في التخطيط والتنفيذ والتقييم لتحقيق تنمية ذاتية فعالة، وتتجلى هذه المقاربة على سبيل المثال، في إعتماد بعض الجماعات الترابية لآليات التشاور العمومي كتنظيم اللقاءات التشاركية مع الساكنة وجمعيات المجتمع المدني قبل إعداد برامج التنمية الترابية، وهو ما يتيح بلورة مشاريع تستجيب فعليا لحاجيات الأفراد.

والجدير بالذكر أن هذا الاختيار الدستوري للديمقراطية التشاركية لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة لمسار سياسي متدرج بدأ منذ أواخر التسعينات، وتحديدا مع تولي الملك محمد السادس العرش فقد توسعت دائرة الإصلاحات لتشمل أساليب تدبير الشأن العام، بعدما كانت تركز سابقا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط ومع ذلك، لم يكن الهدف المعلن هو إرساء مسار ديمقراطي حقيقي، بل مجرد إنفتاح ليبرالي يتسم باتساع قاعدة التعددية واستقطاب شركاء جدد ضمن شبكة السلطة دون المساس بالبنية التقليدية للحكم.

ثانيا : الديمقراطية التشاركية على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

عمل المشرع المغربي بعد ستور 2011 على تنزيل مقتضياته المتعلقة بالجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاث لهذه الهيئات اللامركزية خصوصا ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية وآليات تفعيلها على المستوى الترابي. وفق هندسة جديدة للسلطة تجعل من المواطن وكل هيئات المجتمع المدني أداة اساسية في صنع القرار المحلى وتقيمه والمساهمة في تحقيق التنمية الترابية. ولذلك فقد نص من خلال مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 113.14، و 112.14، و 111.14، على الآليات التشاركية للحوار والتشاور والاقتراح، وكذلك اليات أخرى للتعاون والشراكة والتضامن سواء على المستوى الجهوي (أولا)، أو على مستوى العمالات والأقاليم (ثانيا)، أو على مستوى الجماعات (ثالثا).

أولا: على المستوى الجهوي

لقد نص الفصل 139 من الدستور المغربي كما سبق الذكر على أنه ” تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، اليات تشاركية للحوار والتشاور. لتيسير مساهمة المواطنات والموطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

يمكن للمواطنات والموطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”

وهو الأمر نفسه الذي سعى القانون التنظيمي لتكملته وتوضيح شروط ممارسته، وهذا ما جاءت به المادة 116 بتنصيصها على تحدث مجالس الجهات اليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، وحسب المادة 117 فإن مجلس الجهة يحدث ثلاث هيئات استشاريه كالتالي:

- هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

- هيئه استشارية تختص بدراسة القصايا المتعلقة باهتمامات الشباب

- هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصادين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي

وأكدت المادة 118 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وأضافت أنه لا يمكن ان يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور. بالإضافة إلى هذا نصت المواد 119

و 120 و 121 و 122 على تعريف العريضة المخصصة في هذا المجال، مع تقديم التوضيحات والشروط اللازم توفرها لتقديمها بشكل سليم وقانوني.

وقد أوضحت المادة 120 من القانون التنظيمي للجهات شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين حيث نصت على أنه ” يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشرط التالية:

- أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.

- أو يكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.

- ان لا يقل عدد التوقعات على ما يلي:

- 300 توقع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أول من مليون نسمه

- 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملاين نسمه

- 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملاين نسمة.

يتعين أن يكون الموقعون موزعون بحسب مقرات إقامتهم الفعلة على عمالات وأقاليم الجهة، شرط ان لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد. المطلوب.

- ووفقا لأحكام المادة 121 يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

- أن تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للشريع الجاري به العمل لمده تزيد على ثلاثة سنوات، وتعمل طبقا لمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.

- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة.

- ان يكون نشاطها مرتبط بموضوع المريضة

أما المادة 122 فقد وضحت كيفيات إيداع العرائض وذلك بإيداعها لدى رئيس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا، وتحال هذه العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائهاها للشروط الواردة في المادتين 120 و 121 حسب الحالة، وفي حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس التداول في شأنها، يخبر رئيس المجلس الوكيل أو المثل القانوني للجمعية بقبول العريضة، وفي حالة عدم قبولها من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض مثلا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ أوصله بالعريضة .

ثانيا على مستوى العمالات والأقاليم

حسب مقتضيات المواد 112 و 114 و 115 و 116 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.14 هي الأخرى مكنت المواطنات والمواطنين من تقديم عرائض وقدمت توضيحات والشروط اللازم توفرها لتقديم العرائض بشكل سليم وقانوني والمتمثلة فيما يلي:

- أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعنى أو يمارسوا نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنياء

- أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية

- أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة

- ان لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة 300 مواطن أو مواطنة.

أما إذا تعلق الأمر بالجمعيات فإن من شروط تقديمها للعرائض حسب ما جاء في المادة 115 ما يلي:

- أن يكون عدد منخرطها يفوق المائة 100

- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة

- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

وحسب مقتضيات المادة 116 من القانون 112.14 فإنه تدع هذه العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاء مقابل وصل يسم فورا .

ثالثا: على مستوى الجماعات

حسب مقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات فإنه تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة،

وحسب ما جاء في المادة 120 من هذا القانون فإنه تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

أما على مستوى شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات فإن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات احتفظ بنفس الشروط التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ولم يخالفها إلا في الشرط المتعلق بالنصاب المطلوب على مستوى الموقعين على العريضة، حيث نص في المادة 123 منه على:

- ان لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة 100 مواطنة أو مواطن؛

- فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 مواطنة أو مواطن بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب ان لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطنة أو مواطن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، وذلك من أجل وضع صورة عن الوضعية الحالية للجماعة وتقديم تصور للوضع المستقبلي المرغوب فيه .

المحور الثاني : الديمقراطية التشاركية في التدبير الشأن العام الترابي بين الواقع والرهانات

في ظل التحولات السياسية والدستورية التي شهدها المغرب، أصبحت الديمقراطية التشاركية ركيزة أساسية في مسار تعزيز المشاركة المواطنة، لاسيما على مستوى تدبير الشأن العام الترابي. فقد أضحى إشراك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار العمومي خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية. وفي هذا الإطار، يروم هذا المحور إبراز مظاهر تجسيد الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني (الفقرة الأولى ) ثم التوقف عند الإكراهات التي تحد من فاعليتها على المستوى الترابي، مع اقتراح سبل كفيلة بتجاوز هذه التحديات ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : تجليات الديمقراطية التشاركية في المغرب على المستوى الوطني

أولا: حصيلة تنزيل الية العرائض على المستوى الترابي وطنيا

من أجل تقييم مدى تفعيل آلية العرائض كأداة من أدوات الديمقراطية التشاركية داخل مجالس الجماعات الترابية يستند إلى المعطيات الإحصائية التي وفرتها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى غاية 31 شتنبر 2019 وقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى نجاعة هذه الآلية ورصد حجم العرائض المقدمة فضلا عن تقييم مدى احترام الشروط القانونية والمسطرية المتطلبة سواء من حيث التقديم أو من حيث المعالجة من قبل المجالس المنتخبة

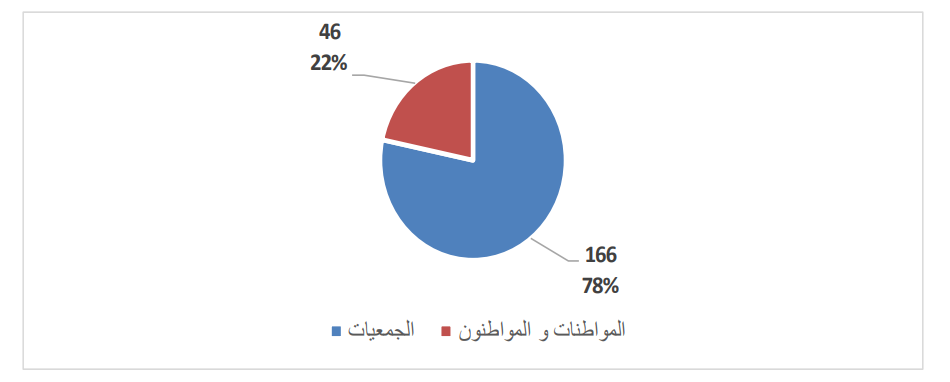

وبناء على البيانات المتحصل عليها من مختلف الجماعات الترابية عبر التراب الوطني، تم حصر عدد العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني في ما مجموعه 212 عريضة توزعت كالتالي:

المصدر: المديرية العامة للجماعات الترابية 2019.

نلاحظ هنا 166 عريضة، أي بنسبة 78 بالمئة، ثم تقديمها من طرف جمعيات المجتمع المدني في حين ثم تقديم 16 عريضة من طرف المواطنات والمواطنين.

وقد تم تقديم هاته العرائض الى 97 جماعة ترابية من بين 1590 جماعة ترابية موجودة على الصعيد الوطني، أي بنسبة 6 بالمئة موزعة حسب أصنافها كالتالي:

- 80 جماعة من بين 1503؛

- 9عمالة أو إقليم من بين 75؛

- 8 جهات من بين 12؛

و نرى من خلال هذه المعطيات أن الفاعل الجمعوي أكثر تفاعلا واستيعابا للآلية مقارنة بالمواطن الفرد الأمر الذي يطرح إشكاليات على مستوى التحسيس والتكوين ومدى نجاعة تدابير التمكين القانوني الفعلي لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام الترابي.

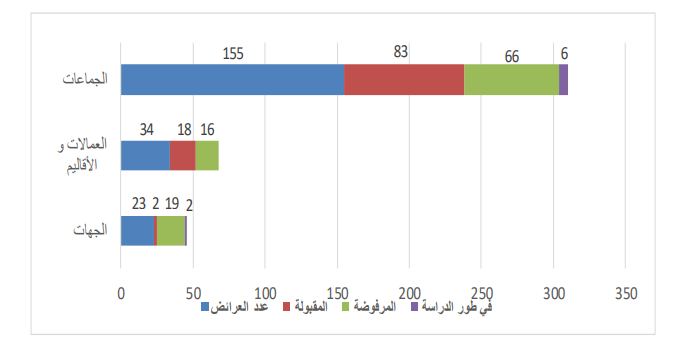

ويأتي تصنيف هاته العرائض المقدمة للجماعات الترابية حسب المال المخصص لها:

- 155 عريضة مقدمة إلى الجماعات، منها 83 عريضة مقبولة تستجيب للشروط والقالب التشريعي، بينما 66 منها مرفوضة غالبا ما يكون السبب هو عيب في الشكل، أما 6 الباقية فهي في طور الدراسة؛

- 34 عريضة موجهة إلى مجالس العمالات والأقاليم، منها 18 مقبولة و 16 عارضة مرفوضة؛

- 23 عريضة مقدمة إلى مجالس الجهات، منها 2 مقبولة فقط و 19 مرفوضة وعارضتين في طور الدراسة؛

وهي موزعة على الشكل المبين في المبيان التالي:

المصدر: المديرية العامة للجماعات الترابية 2019.

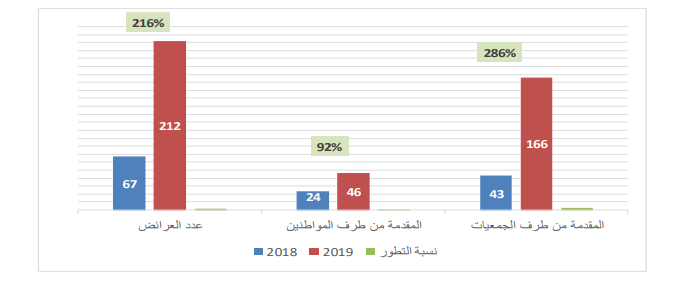

والتقييم حصيلة تفعيل آلية العرائض قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بإجراء مقارنة بين حصيلة 2018 وحصيلة 2019 ونلاحظ تسجيل تطور مهم جدا في تفعيل هاته الآلية حيث بلغت النسبة العامة للتطور 216 بالمئة مع تسجيل نسبة تطور وصلة إلى 286 بالمئة بالنسبة للعرائض المقدمة من طرف الجمعيات موزعة كالتالي:

المصدر: المديرية العامة للجماعات الترابية 2019.

ثانيا: حصيلة هيئات التشاور و الحوار العمومي

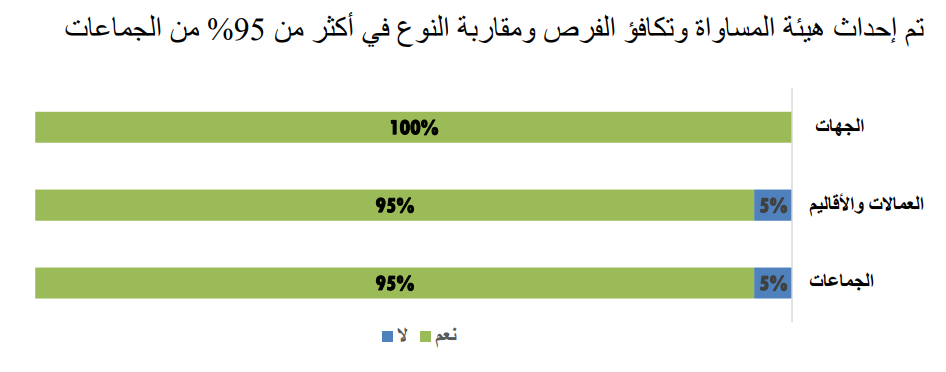

في سياق تتبع تفعيل آليات المشاركة المواطنة داخل المنظومة الترابية كشفت المديرية العامة للجماعات الترابية من خلال البحث الذي أنجزته بداية سنة 2022 عن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بإحداث وتدبير الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مختلف مستويات الجماعات الترابية وقد خلص التقرير إلى ما يلي:

- على مستوى المجالس الترابية:

- تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في أكثر من 95% من الجماعات الترابية، وذلك وفقا لطلب ترشيح ومعايير الاختيار في أغلبية الحالات؛

المصدر: المديرية العامة للجماعات الترابية 2022.

- لم تلجأ الجماعات الترابية الى دعم خارجي من أجل إحداث هيئاتها إلا بنسبة قليلة جدا،

- ما يفوق 80% من الهيئات المحدثة لدى مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم يترأسها أعضاء من المجتمع المدني، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 58 % بالنسبة لمجالس الجهات.

- تعتبر نسبة النساء داخل الهيئات الأعلى بالنسبة للجهات فيما تنخفض هذه النسبة فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات؛

- مجمل هيئات الجهات والعمالات والأقاليم تتوفر على أنظمة داخلية في حين تنخفض هذه النسبة قليلا في الجماعات؛

- حوالي ثلث هيآت الجماعات الترابية تتوفر على برنامج عمل؛

- أكثر من نصف هيئات الجهات والجماعات تجتمع بطلب من رؤساء المجالس؛

- جل الهيئات تمت استشارتها أثناء إعداد مخططات التنمية المتعلقة بالجماعات الترابية؛

- جميع الآراء الصادرة عن هيئات الجهات تمت بطلب من رئيس المجلس، فيما أخذت هيئات العمالات والأقاليم والجماعات المبادرة لإصدار آرائها في الكثير من الحالات؛

- ثلاثة أرباع الآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئات المحدثة على صعيد الجهات تم أخذها بعين الاعتبار، بينما تم أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار بنسبة الثلثين فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات.

- على مستوى الجهات:

- أغلب الهيئات تم إحداثها وفقا لطلب ترشيح ومعايير الاختيار بدون الاعتماد على أي مؤسسة خارجية؛

- أكثر من 50% من الهيئات الاستشارية يترأسها أعضاء من المجتمع المدني؛

- تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا ذات الطابع الاقتصادي على نظام داخلي بإحدى عشر جهة بينما تتوفر الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب على نظام داخلي بعشر جهات؛

- أكثر من ثلثي الهيئات الاستشارية لا تتوفر على برنامج عمل؛

- أكثر من 83% من الهيئات الاستشارية تتوفر على محاضر الاجتماعات؛

- جميع الجهات عملت على استشارة الهيئات أثناء إعداد مخطط التنمية الجهوي؛

- كل الآراء الاستشارية المقدمة من طرف الهيئات جاءت بناء على طلب الرئيس؛

- نسبة كبيرة من الآراء المقدمة من طرف الهيئات تم أخذها بعين الاعتبار؛

الفقرة الثانية : معيقات تنزيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي وأفاق الإصلاح

رغم ما أحرزه المغرب من خطوات مهمة على مستوى تكريس الديمقراطية التشاركية، سواء من خلال الإطار الدستوري لسنة 2011 أو عبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن الممارسة الميدانية تكشف عن جملة من المعيقات التي تحول دون تحقيق التفعيل الأمثل لهذا الخيار الديمقراطي. فتنزيل مبادئ المشاركة الفعلية للمواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام الترابي لا يزال يواجه تحديات مؤسساتية وقانونية وثقافية وبنيوية، تحد من فعالية هذا النموذج وتفرغه أحيانا من مضمونه.

ومن هذا المنطلق، يقتضي الأمر التوقف عند أهم المعيقات التي تعترض تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، مع استشراف آفاق الإصلاح الكفيلة بتجاوز هذه التحديات، بما يسهم في ترسيخ حكامة ترابية دامجة وفعالة.

أولا : معيقات تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي

- المعيقات القانونية:

على الرغم من أن دستور فاتح يوليوز 2011 وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية جاءت بمقتضيات تهدف إلى تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام، إلا أنه بالاطلاع على هذه القوانين التي عملت على تنزيل أحكام الدستور في هذا الجانب، نلاحظ أنها جاءت بمجموعة من المقتضيات التي تطرح إشكاليات على مستوى التنزيل العملي لا، والتي تتجلى أساسًا في المقتضيات التي تنظم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وكذلك في آلية العرائض وكيفية تقديمها لمجالس الجهات.

فالعودة إلى الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور والتي تؤسس لآلية من آليات تنزيل الديمقراطية التشاركية وتوظيفها، نجدها تنص على: “يمكن للمواطنات والمواطنين تقديم عرائض بهدف مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”. وبالحديث عن آلية العرائض فإننا نعدها من الآليات التي ساهمت في الديمقراطيات الحديثة في توسيع مشاركة المواطنين في التعبير عن شؤونهم وأمورهم واختيار نماذج التنمية التي يرونها خادمة لطموحاتهم، وبالتالي تكون من الآليات الأساسية في قاموس الديمقراطية التشاركية. هذا هو الأصل، لكن بالنسبة للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نجد أن المشرع قد قيد هذا الحق الدستوري بكثرة الشروط وتعقدها، ويمكن التعليق عليها كما يلي:

الشرط الأول: يجب أن يكون مقدمو العرائض من ساكنة الجهة أو الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ، ومن خلال هذا الشرط يتضح أن المشرع يعيد تعريف المواطنة وأسسها وشروطها وفق قاموس خاص يقتصر فيه على الانتماء الضيق من جهة ، ومن جهة أخرى يربطها بممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو المهنية برقعة تراب الجهة ، وبالتالي يكون شرطا إقصائيا في وجه مغاربة الخارج ممن ساهموا بقوة في بناء جهاتهم وقراهم وحواضرهم ، وهو إقصاء لا يمكن القبول به في مغرب ما بعد دستور 2011 ، لا يمكن أن نقبل ونحن المطالبون بتوسيع مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة العامة بإقصائهم من حقهم الدستوري، وبالتالي فمن خلال هدا الشرط عيب التأويل النص الدستوري و تقيد النص . وإن كان القانون التنظيمي رقم 44.14 سيتدارك بتنصيصه على إمكانية تقديم العرائض من قبل المواطنين القاطنين بالمغرب أو خارجه.

أما الشرط الثاني: فهو المرتبط بعدد الموقعين على العريضة والمحدد ما بين 300 و500 ناخب بالجهة، وما بين 100 و400 بالنسبة للجماعات وألا يقل عن 300 توقيع بالنسبة للعمالات والأقاليم، أما القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بشروط تقديم العرائض، فإنه يتطلب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة من طرف على الأقل 5000 من مدعمي العريضة وهذا بخصوص العرائض المقدمة لرئيس الحكومة أو للسلطة التشريعية.

بينما رام الشرط الثالث من نفس المادة توفر المصلحة المباشرة والمشتركة في تقديم العريضة، وهنا يطرح سؤال معيار المصلحة المباشرة في زمن الجيل الثالث من الحقوق والمصالح والمطالب، وكيف يمكن أن نتحدث عن المصلحة المباشرة في ظل دستور سمح للمواطنين بحق إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

يضاف إلى ذلك وجود غموض بخصوص تعبير ” طلب إدراج نقطة ما ” حيث لم يحدد النص ماذا تعنى بنقطة، هل هي مقترحات بإضافة شيء جديد أو تعديل شيء قديم أو الغاءه، هل يمكن أن تكون هذه النقطة تظلما من سلطة ما أو من عمل معين أو من قرار رئيس جماعة أو أحد أعضائه. إذن يظل هذا التعبير فضفاضا وغير دقيق وبالتالي هناك صعوبة في تحديد مضمونه وبالتالى تأثير ذلك على مدى مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم عبر آلية العرائض. وهذا نجد نقائص على دراية تامة بمجال مشاركته وكيفية ذلك والوسائل المتاحة لذلك. مستوى تحديد طبيعة هذه العرائض وتحديد مضمونها حتى يكون المواطن على دراية التامة بمجال مشاركتهم وكيفية دالك والوسائل المتاحة لذالك.

بالنسبة لآليات الحوار والتشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فنسجل مجموعة من الملاحظات أولها، وكمثال، بالنسبة للمادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي أكدت على إحداث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة، فالملاحظ أن تفعيل هذه المادة يبقى محدودا، نظرا لعدم توضيح هذه المادة وكيفية إحداث هذه الآليات، ولربط تفعيل هذه المادة بالنظام الداخلي دون إسناد الأمر لنص تنظيمي. وبالتالي تبقى هذه المادة دون جدوى في أغلب الجماعات”.

والملاحظة كذلك، بالنسبة للمواد المتعلقة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع فقد فوضت أمر تنظيم هذه الهيئة للنظام الداخلي دون تأطيرها بنص تنظيمي، وبالتالي، فإن الصيغة الحالية المنظمة للهيئة، لم تعد كافية لوضع إطار قانوني يجعل من الهيئة فاعلا أساسيا في صناعة وتتبع تدبير الشأن العام الترابي.

بالإضافة إلى ذالك فإن المواد 116 117 و118 من القانون التنظيمي رقم 111.14 اسوة بالفصل 139 من الدستور الذي نص على هذه الآليات بصفة الجمع والتعدد عكس ما أتى به القانون التنظيمي والتي حصرها في ثلاث تعطيها هذه الهيئات وهي: هيئات استشارية فقط، لكن العيب ليس في العدد وإنما في المجالات التي تهم:

- القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

- القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.

- القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي

فمن خلال هذه المجالات يتبين أن المشرع حصر مفهوم التنمية في هذه القضايا فقط. وما زاد الأمر حدة هو اعتبار هذه الآليات ذات طابع استشاري لا تلزم المجلس الجهوي في شيء.

إن ما يمكن أن نخلص إليه في الأخير هو أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية معيبة في تأويلها وفهمها للنصر الدستوري، مقيدة للحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين، إلا أنه ومن جانب آخر تعتبر نتاجا طبيعيا لغياب المقاربة التشاركية على مستوى إعدادها مع الفاعلين الجمعويين والمواطنات والمواطنين والمهتمين.

كم أن القانون التنظيمي الخاص بحق تقديم العرائض خالف توصيات اللجنة الوطنية للحوار الوطني، حيث اشترط التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم أن الدستور ينص على أن الحق مكفول لجميع المواطنات والمواطنين دون قيد.

القانون التنظيمي لم يحدد اللغة المعتمدة لتحرير العرائض والملتمسات، مخالفاً توصيات لجنة الحوار الوطني التي دعت إلى السماح بالتحرير بالعربية أو الأمازيغية أو بهما معاً، انسجاماً مع الفصل 5 من دستور 2011 الذي يعتبرهما لغتين رسميتين للدولة.

- اكراهات متعلقة بالمجتمع المدني.

التنمية الترابية كما هو معلوم، تستوجب شروطا عدة، من أهمها أن تكون البنيات الترابية معبرا عن إرادة الناخبين في الدائرة الانتخابية بصفة عامة، وعن إرادة المواطنين في تراب الجماعة بصفة خاصة، أي أن تكون هناك ديمقراطية من الشعب وإلى الشعب. كما تفترض كذلك انفتاح الجماعات الترابية على محيطها السوسيو – اقتصادي.

إلا أنه كل هذا يعيقه بالإضافة إلى المعيقات القانونية التي تواجه تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، نجد أيضا معيقات تدبيرية ترتبط بمدى تنامي الوعي بدور آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، فيلاحظ أن فهم المقتضيات القانونية المؤطرة للديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي لازالت ضعيفة، سواء تعلق الأمر بالعرائض أو الهيئات الاستشارية.

وما يزكي ذلك بالنسبة للعرائض العدد الهزيل للعرائض المقدمة أمام الجماعات الترابية فأغلب المواطنات والمواطنين والجمعيات يجهلون كيفية تقديم عرائض أمام الجماعات الترابية. كما يسجل أيضا ضعف التكوين لجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال وهذا راجع إلى قلة البرامج والمخططات الحكومية واللقاءات والتكوينات المنظمة من طرف الجماعات الترابية في موضوع الديمقراطية التشاركية.

وكل هذا يبن وجود فجوة معرفية كبيرة لدى المواطنين حول آليات المشاركة، وهدا مايتبين من خلال مجموعة من الاحصائيات أن:

68% من السكان لا يعرفون معنى الديمقراطية التشاركية

82% لم يسبق لهم المشاركة في أي استشارة عمومية

73% لا يعرفون الحقوق التي يمنحها لهم الدستور في هذا المجال.

أما علاقة الجماعة مع المجتمع المدني والمواطنين (ات) المرتفقين ترتكز حول

- حصر علاقة الشراكة مع المجتمع المدني في الدعم المالي للجمعيات؛

- الضبابية في معايير توزيع الدعم وأساليب الشفافية ونشر قوائم الجمعيات المستفيدة؛

- غياب مبادرات لتقييم الشراكة مع الجمعيات؛

- ضعف المبادرات بخصوص تقييم جودة الخدمات المقدمة للعموم.

فالواضح أن معوقات المشاركة في التنمية الترابية كثيرة ويوجد تداخلها، بحيث لا يمكن تحميل الأفراد وحدهم مسؤولية عدم المشاركة، بل توجد هنالك معوقات قانونية وتدبيرية، تلعب بدورها دورا رئيسيا في الحد من تفعيله.

ثانيا : سبل إصلاح آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الترابي

إن تنزيل وتفعيل الديمقراطية التشاركية بآلياتها على المستوى الترابي ليس بأمر السهل، بل يحتاج الى اتخاذ زمرة من الإصلاحات ذات طبيعة القانونية والتدبيرية من أجل تحسين دور الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي .اولا ثم ثانيا تطوير الديمقراطية التشاركية على نماذج المقارنة الرائدة.

- على المستوى القانوني و التدبيري

لابد من تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بآليات التشاركية للحوار والتشاور ،وذلك من خلال توضيح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية المرتبطة بالمجال الآليات الحوار والتشاور التي جاء بها دستور 2011 خصوص في 139منه . وذلك بتوضيح كيفية تفعيل آليات الحوار والتشاور على المستوى الترابي وتنظيم عمل هيئات التشاور والحوار العمومي من أجل إلزام الجماعات الترابية بتفعيل دورها كآلية لتقديم المقترحات

علاوة على ذلك، لابد من إحداث وتخصيص موارد مالية للديمقراطية التشاركية، فلا يمكن تفعيل دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي تم ذكرها سابقا دون تكوين أعضائها، وتحمل الجماعات الترابية لمصاريف تنقل أعضائها، ومصاريف الدورات التكوينية خصوصا على مستوى الجهة. لأن صياغة الرأي الاستشاري يحتاج إلى تكوين في المجال القانوني، وجمع معطيات حول موضوع معين، وبالتالي من بين أهم أسباب ضعف دور هذه الهيئة هو غياب التكوين والتحفيز المالي .

الى جانب ذلك يجب إعادة تحيين الدليل المنهجي لمواكبة إعداد هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنجز من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية والتنصيص على أهمية ادماج الشباب والنساء في تشكيل الهيئة مع الوضع التنافي لرئيس المجلس في شغل منصب رئيس الهيئة، كما يراد تحسيس الجماعات بأهمية مشاركة الشباب والنساء في الآليات التشاركية للحوار والتشاور.

ودعم البرامج التكوينية الموجهة لمواكبة هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بصياغة الآراء الاستشارية وكيفيات مناقشتها من قبل المجلس.

كما ينبغي التدقيق في كيفية إعداد و هيكلة هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وفق نظام داخلي نموذجي يجب اتباعه العمل على ألا يفوق عدد أعضاء الهيئة عدد أعضاء المجلس الجماعي اضافة الى تفكير في إحداث آليات تشاركية أخرى موازية كمجلس الشباب و الطفولة و المرأة و تنصيصها في النظام الداخلي دعم و مواكبة الهيئة بالموارد البشرية والأدوات اللوجستيكية لتسهيل التواصل معها .

أما بالنسبة للعرائض، فيبدو أن الشروط التي وضعها المشرع تحتاج للمراجعة، وذلك بمراجعة مسطرة تقديم العرائض والقيود المفروضة عليها سواء تعلق أمر بالعرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات، من خلال تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لقبول العرائض، ثم كذلك دعم ومواكبة الجماعات في تعزيز دور العرائض والتعريف بها لدى المجتمع المدني وساكنة الجماعات الترابية، وأيضا قبول العرائض الرقمية، كما يجب التراجع عن شرط نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. لأننا في عصر الرقمنة التي من خلالها سيتم خلق فضاء افتراضي لتعزيز تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية .

كما ينبغي أن ينظم المشرع، مرحلة ما بعد قبول العريضة من طرف المجلس، وذلك بالتأكيد على إمكانية تتبع مسار العريضة، ويجب أن ينص المشرع على حق حضور المداولات في شأن العرائض من طرف مقدميها، من خلال توفير المجالس المنتخبة امكانية في تقرير مصير العريضة واعتماد آليات لإلزامها بأن تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المواطنين وإلزام رؤساء الجماعات الترابية بتقديم جواب لأصحاب العريضة حول التدابير المتخذة لتنفيذ مضمون العريضة.

ويقترح في هذا الموضوع وضع منصة رقمية خاصة بالديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، تمكن أصحاب العريضة من تتبع مسار العريضة والإجراءات المتخذة، على غرار منصة chikaya.ma. لأن عدم تفعيل العرائض من طرف المجالس المنتخبة يفرغ آلية العرائض من مضمونها ومحتوى الذي هو تحقيق مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن الترابي العام ومساهمة في مسلسل التنمية ، ويجعلها مجرد إجراءات شكلية دون تأثير على تدبير الشأن العام الترابي.

ولابد من الرفع من عدد المبادرات الحكومية في هذا المجال، وذلك من خلال الإعلان عن عروض مشاريع في موضوع الديمقراطية التشاركية من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية لتعريف بأهمية المقاربة التشاركية في التنمية.

وأخيرا يقترح فتح مسالك، سواء بسلك الإجازة أو الماستر ، تهتم بموضوع الديمقراطية التشاركية، لتوفير متخصصين في هذا المجال، وحث الجماعات الترابية على التعاقد معهم أو توظيفهم، نظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا المفهوم في الوقت الراهن، وحاجة الجماعات الترابية لتفعيل الآليات الدستورية والقانونية المرتبطة بموضوع الديمقراطية التشاركية. وكذلك تحسيس بأهمية المجتمع المدني ومدى تأثيره في قرار الترابي برغم من تحديات التي تواجهه من قيبل عدم الكفاءة وغياب الوعي الترابي ،من خلال دعم المستمر والمواكبة في مختلف مراحل التواصل .

- تطوير الديمقراطية التشاركية الترابية على ضوء النماذج الرائدة

لا تعتبر آليات الديمقراطية التشاركية التي أتت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية كافية لتجسيد فعل تشاركي قوي وناجع بين المواطنين والمجالس الترابية المنتخبة نظرا للأسباب التي ذكرنا سابقا، مما يستلزم إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة لتلك الآليات، والتنصيص على آليات تشاركية أخرى أكثر دعما للمقاربة التشاركية مع الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني ولما لا الاستئناس ببعض التجارب الرائدة في هذا الباب والتي نذكر منها على سبيل المثال:

- تجربة الميزانية التشاركية

تعد الميزانية التشاركية أداة لدمقرطة التدبير الترابي، وتعزيز لامركزية اتخاذ القرارات التنموية، حيث بدأ العمل بها سنة 1989 بمدينة بورتو أليغري البرازيلية، من أجل تجاوز إكراهات المدينة، عن طريق إشراك السكان في بلورة السياسة المحلية. لتكون بذلك نموذجا تأسيسيا للديمقراطية التشاركية التي كانت عبارة عن فلسفة نظرية لتصبح ممارسة عملية عبر إحداث بنيات تشاركية للميزانية، تتم من خلالها المشاركة المواطنة طيلة السنة بواسطة دورات الميزانية التشاركية، مما يجعلها تجربة فريدة وراقية في تدبير الشأن العام المحلي، عبر إشراك جميع مكونات المجتمع المحلي في وضع الميزانية، من خلال وضع ثلاث آليات تشاركية تتدخل في صناعتها تتمثل في الجهازين التنفيذي والتشريعي للمجلس البلدي والمجتمع المدني، ثم الهرم التشاركي الذي يضم وسيط بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني يعمل وفقا لدينامية مزدوجة مجالية وموضوعاتية .

وذلك بعد عقد اجتماعات عديدة بالأحياء التي تعد القاعدة الأساسية في تحديد الأولويات الحقيقية للسكان الذين يشاركون في المنتديات الحوارية داخل المناطق، وعند نهاية التداول بالأحياء يقدمون مقترحاتهم إلى العمدة ومجلس الميزانية التشاركية.

ويبقى المجتمع المدني اللبنة الأساسية في تدبير الميزانية التشاركية سواء من خلال مشاركة الجمعيات كأجهزة مؤسساتية أو من خلال المشاركة المباشرة للسكان، فكل الراغبين في المشاركة يمكنهم المشاركة مباشرة أو من خلال تشكيلهم لتجمعات غير مرتبطة بإحدى الجمعيات وذلك للدفاع عن قضايا تهم أحياءهم.

وهي تجربة متميزة يتجسد من خلالها مبدأ الإشراك الفعلي للسكان في الواقع العملي عبر الآليات الحوارية، مما يحقق مجموعة من الأهداف أبرزها الشفافية في تدبير المال العام المحلي، من خلال تمكين المواطنين والتنظيمات الجمعوية وغيرها، من المعلومات حول المال العام أثناء المناقشات الأمر الذي يؤدي ليس فقط إلى المراقبة الشعبية بمعناها التصويت السلبي ضد الفاسدين خلال الاستحقاقات الانتخابية، بل أيضا المراقبة الاجتماعية اليومية للبرامج والمشاريع.

- تجربة مؤسسات مجالس الأحياء

تعتبر تجربة مجالس الأحياء الشعبية إحدى الآليات الإجرائية المتميزة للديمقراطية التشاركية المحلية، التي تمكن من ربط علاقة مباشرة بين المجالس الجماعية والساكنة المحلية عبر إحداث تمثيليات موازية للمجالس الجماعية تتشكل من ممثلين عن قاطني الأحياء، من أجل المساهمة في بلورة سياسة تنموية نابعة من المشاكل الحقيقية للسكان، وفي هذا الإطار، فقد تعددت التجارب الدولية التي اهتمت بالمشاركة الشعبية عن طريق مجالس الأحياء، حيث نميز بين شكلين منها، مختلفين في كيفية تنظيمها وهيكلتها، من خلال نموذج مجالس الأحياء الفرنسية (أ)، ومجالس الحكماء في اسبانيا (ب).

- مجالس الأحياء بفرنسا

تعد تجربة مجالس الأحياء بفرنسا نموذجا رائدا في تدبير الشأن المحلي، الذي يتجه نحو الأحياء لملامسة الاحتياجات الأساسية للساكنة، إذ تبنى المشرع الفرنسي هذه الآلية التشاركية بموجب قانون 18 يوليوز 1985 إلى جانب هياكل أخرى للتداول والاستشارة، والتي ستتقوى أكثر من خلال القانون رقم 2002.76 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2002 المتعلق بديمقراطية القرب كهدف أساسي للسياسة الجماعية، وقد تم نسخ هذا القانون وإدماج مقتضياته ضمن المدونة العامة للجماعات الترابية في الفصول من L2141-1 إلى L2144-3

- مجالس الحكماء باسبانيا

المقصود بمجالس الحكماء باسبانيا : “مجموعة محدودة من المواطنين يتم اختيارهم بالصدفة عن طريق القرعة، انطلاقا من اللوائح الإدارية المسجلة بالجماعة، للإطلاع على المعلومات، والنقاش الجماعي حول إحدى القضايا المطروحة التي تهم الشأن العام المحلي، حيث تمر المنهجية التي يتبعها مجلس الحكماء عبر ثلاث مراحل: اختيار المشاركين، والإعلام والنقاش، ثم تقرير المواطنين.

وهكذا فإن مجالس الأحياء بفرنسا ومجالس الحكماء بإسبانيا تشكل نماذج متطورة لإشراك المواطن العادي داخل الأحياء، في تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن تجربة الميزانية التشاركية المحلية لمدينة بورتو أليغري البرازيلية التي تُعد نموذجاً تأسيسيا للديمقراطية التشاركية المحلية، بحيث يمكن لبلادنا الاحتذاء بها مستقبلا.

خاتمة

في ختام هذا الموضوع، يتضح أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد آلية تقنية تُضاف إلى العمل الإداري، بل هي رهان سياسي وتنموي حقيقي يعكس إرادة إشراك المواطن في اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام. ورغم ما تم تحقيقه من مكاسب على المستوى القانوني والمؤسساتي في المغرب، إلا أن تفعيل هذه الديمقراطية على أرض الواقع ما زال يواجه عدة تحديات، سواء على مستوى الممارسات أو العقليات أو الإمكانيات.

ومنه نقترح:

- تحيين النصوص القانونية المنظمة للديمقراطية التشاركية لتتلاءم مع خصوصيات الجماعات الترابية

- إصدار دلائل توجيهية مبسطة لفائدة الفاعلين المحليين حول كيفية تفعيل آليات المشاركة (العرائض، الهيئات التشاورية).

- إحداث منصات إلكترونية لتلقي الآراء والمقترحات، وتقديم العرائض والملتمسات بشكل ميسر وشفاف.

- إعطاء طابع إلزامي للأخذ برأي المجتمع المدني في مشاريع الميزانية والبرمجة.

لائحة المراجع

علي عبود المهداوي حيدر , ناظم مقاربات في الديمقراطية والمجتمع المدني دراسة في الأسس والمقومات والسياق التاريخي ,دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، دون ذكر المطبعة 2001.

فاطمة الزهراء المريني , كتاب المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب دار النجاح , الجديدة الدرار البيضاء , بدون ذكر الطبعة , 2020 .

- الاطاريح والرسائل

نوردين الحسوني،المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي,رسالة ماستر في القانون العام،كلية العلوم القانونية و الاقتطادية و الاجتماعية سلا،جامعة محمد الخامس،2012-2013

- المقالات

- الدربالي المحجوب،الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية بين مقتضيات الحالية ورهان الإصلاح”المجلة المغربية للرصد القانوني و القضائي، العدد 24, 2025.

- صباح ياسين ،” الحكامة المالية للجماعات الترابية نموذج الميزانية التشاركية “، مجلة عجالة للدراسات القانونية والقضائية ، العدد 5، 2020.

منية بن مليح،”العرائض كألية من اليات ديمقراطية التشاركية”،المجلة المغربية للأنظمة القانونية السياسية -سلسلة العدد الخاص، العدد 12، 2019 .

نوردين العروبي , الديمقراطية التشاركية قراءة في التجربة المغربية , مجلة الباحت للدراسات القانونية القضائية، عدد53، 2023.

نجيب جيري، الديمقراطية التشاركية و التمكين التنموي نحو بناء سياسة عمومية تشاركية، مقال منشور بمجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية، بدون عدد,2019.

الخياطي عبد الهادي، تدبير الجماعات الترابية وفق اليات الديمقراطية التشاركية بين اليات و حدود التنزيل و إمكانيات التطوير، مقال منشور في مسارات الأبحاث و الدراسات القانونية، المجلد/العدد 21، 2021.

سمير بلمليح، الحكامة الجيدة أو نهاية زمن السياسة، مجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، عدد مزدوج 25-26، السنة العاشرة، 2014.

زهير الخيار ,الحكامة والديمقراطية التشاركية: أيهما يشكل وعاء للآخر، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد رقم 14 , 2015 .

مصطفى صديق” الديمقراطية التشراكية على ضوء الدستور المغربي و القوانين التنظمية “،مجلة شؤن استراتجية ،العدد12، 2022

- النصوص القانونية

دستور المملكة المغربية لسنة 2011، صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز2011) جرية رسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)

- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015) جريدة رسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)

القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 7 يوليو 2015، جريدة رسمية عدد 6585.638، بتاريخ 6 شوال 1436 23 يوليوز 2015 .

- ظهير شريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 28 يوليو 2016، جريدة رسمية،عدد 6492 بتاريخ 14 ذو القعدة 1437 الموافق ل 18 أغسطس 2016..

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

التقارير

المديرية العامة للجماعات الترابية، الديمقراطية التشاركية المحلية تقديم العرائض للجماعات الترابية كنموذج، السنة 2019.

- المواقع الإلكترونية

نجيب المحمودي, الديمقراطية التشاركية في التجربة المغربية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://econews.com.kw/

البوابة الوطنية للجماعات الترابية، المشاركة المواطنة، الهيئات الإستشارية، https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/index.php/ar/alhyyat-alastsharyt

- مشروع مذكرة ترافعية ،من أجل جماعة مواطنة وتحسين الممارسات المتعلقة بالحكامة، أرضية الاشراف الوطنية. تمت صياغة هذه التوصيات انطلاقا من نتائج مشروع ميزة الجماعة المواطنة المحمول من طرف مجموعة الديمقراطية والحريات وجمعية تاركا للتنمية والبيئة بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوربي 2018-2021 تم الحصول عليه من موقع https://communelarache.ma/sites/default/files/inline

- لأزعر ياسين. “آليات الديمقراطية التشاركية: أية حصيلة بعد مرور 10 سنوات من دستور 2011.” المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية” 2021, الوارد على الموقع https://www.democraticac.de/?cat=95&page=387& .

2 تعليقات